Синусит фарингит средний отит ларингит

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) в течение последних нескольких десятилетий привлекает пристальное внимание исследователей. Это связано с клинической значимостью и широкой распространенностью заболевания во всем мире: в среднем 40-45% жителей индустриально развитых стран отмечают ведущий симптом ГЭРБ – периодически возникающую изжогу. В частности, в США около 45% населения испытывают изжогу не менее 1 раза в месяц, а 7% – ежедневно. Среди жителей различных регионов России распространенность ГЭРБ составляет до 40-60% [1].

ГЭРБ – хроническое рецидивирующее заболевание, обладающее характерными пищеводными и внепищеводными проявлениями и разнообразными морфологическими изменениями слизистой оболочки пищевода, вызванными ретроградным забросом в него желудочного или желудочно-кишечного содержимого [2]. Непосредственной причиной ГЭРБ является гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР). Гастроэзофагеальным рефлюксом называется непроизвольный заброс желудочного или желудочно-кишечного содержимого в пищевод. Различают две формы рефлюкса: физиологический ГЭР, не вызывающий развития эзофагита; и патологический ГЭР, который ведет к повреждению слизистой пищевода с развитием рефлюкс-эзофагита. Физиологический ГЭР встречается у здоровых людей любого возраста, чаще после приема пищи, характеризуется невысокой частотой (не более 20-30 эпизодов в день), незначительной длительностью (не более 20 с), отсутствием клинических симптомов. Патологический ГЭР возникает в любое время суток, характеризуется высокой частотой (более 50 эпизодов в день, общая длительность которых превышает 1 час в сутки), ведет к повреждению окружающих тканей с формированием пищеводных и внепищеводных проявлений, т.е. к развитию ГЭРБ.

В настоящее время ГЭРБ рассматривают как заболевание, связанное с нарушением моторики пищевода и желудка. Ведущее место в патогенезе ГЭРБ принадлежит ослаблению функции антирефлюксного барьера нижнего пищеводного сфинктера в связи со снижением его тонуса или увеличения эпизодов его спонтанного расслабления. Другими факторами развития заболевания являются нарушение химического и объемного клиренса пищевода, т.е. способности его «самоочищения» от кислого содержимого желудка; а также повреждающее действие на слизистую оболочку пищевода самого желудочного рефлюктата (соляная кислота, пепсин, желчные кислоты). Развитию ГЭРБ способствуют ожирение, стресс, повышение внутрибрюшного давления вследствие беременности или длительного вынужденного положения тела, особенности питания (употребление жирной пищи, алкоголя, шоколада, напитков, содержащих кофеин и др.), применение лекарственных препаратов, снижающих тонус гладких мышц (нитраты, блокаторы кальциевых каналов, b-адренергические средства, теофиллин) и др. [3,4].

Клинические проявления ГЭРБ весьма разнообразны и многочисленны. Принято выделять пищеводные и внепищеводные симптомы [3,4]. К пищеводным симптомам относят: изжогу, отрыжку, срыгивание, боль в эпигастральной области или за грудиной, дисфагию, одинофагию (болезненное прохождение пищи через пищевод). Изжога – наиболее характерный симптом, встречающийся у 83% больных и возникающий вследствие длительного контакта кислого (рН<4) желудочного содержимого со слизистой оболочкой пищевода [4]. Особенностью изжоги при ГЭРБ является зависимость от положения тела: при наклонах туловища вперед или в положении лежа она усиливается. Реже встречающимися симптомами ГЭРБ являются чувство тяжести, переполнения желудка, раннего насыщения, вздутие живота, возникающие во время или после приема пищи.

Внепищеводные (атипичные) симптомы в основном представлены жалобами, свидетельствующими о вовлечении в процесс бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и ЛОР-органов.

К бронхолегочным проявлениям относят хронический кашель, особенно в ночное время, обструктивную болезнь легких, пневмонии, пароксизмальное ночное апноэ [5]. Многочисленные зарубежные и отечественные исследования показали увеличение риска заболеваемости бронхиальной астмой, а также тяжести ее течения у больных с ГЭРБ [4,6]. При этом патологический ГЭР рассматривается в качестве триггера приступов астмы, преимущественно в ночной период, потому что уменьшается частота глотательных движений и, следовательно, увеличивается воздействие кислоты на слизистую оболочку пищевода, что обуславливает развитие бронхоспазма за счет микроаспирации и нейрорефлекторного механизма.

К кардиоваскулярным проявлениям ГЭРБ относят боли в грудной клетке, подобные стенокардическим, возникающие вследствие гипермоторной дискинезии пищевода (вторичного эзофагоспазма) [4].

Отоларингологические симптомы ГЭРБ наиболее многочисленны и разнообразны. К ним относят ощущение боли, кома, инородного тела в глотке, першение, желание «прочистить горло», охриплость, приступообразный кашель. Кроме того, ГЭРБ может являться причиной рецидивирующих синуситов, средних отитов, фарингитов, ларингитов, не поддающихся стандартной терапии [7].

В то же время у многих больных ГЭРБ протекает не типично, что вызывает как трудности в постановке диагноза, так и ошибки в терапии. Большинство из этих больных обращаются к оториноларингологам или терапевтам с жалобами, характерными для хронической оториноларингологической, кардиальной или бронхопульмональной патологии; при этом у них отсутствуют жалобы на изжогу, регургитацию, боли в сердце, и др., позволяющие заподозрить ГЭРБ. Это связано с наличием иной формы заболевания, получившей название фаринголарингеальный рефлюкс (ФЛР), причиной которого является ГЭР, проникающий проксимально через верхний пищеводный сфинктер [8].

Эпителий глотки и гортани более чувствителен к повреждающему действию желудочного секрета и менее защищен по сравнению с эпителием пищевода. Существует 4 физиологических барьера, защищающих верхние дыхательные пути от повреждающего действия рефлюкса: нижний пищеводный сфинктер, клиренс пищевода, тканевая резистентность пищевода, верхний пищеводный сфинктер. Кроме того, одним из наиболее важных защитных механизмов слизистой оболочки пищевода от повреждающего действия соляной кислоты является фермент – карбоангидраза, который катализирует гидратацию углекислого газа, приводя к образованию бикарбоната [9]. Активный насос перекачивает бикарбонат во внеклеточное пространство, где он нейтрализует рефлюксную соляную кислоту. В слизистой оболочке гортани определяется невысокий уровень карбоангидразы; более того, этот фермент отсутствует в 64% образцов тканей, взятых у пациентов с ФЛР [10]. В результате кислое содержимое желудка и пепсин, находясь в глотке и гортани, значительно дольше инактивируются. В связи с этим ГЭР, проникающий через верхний пищеводный сфинктер, никогда не будет считаться физиологическим, поэтому даже один эпизод снижения рН<4 в гортаноглотке диагностируется как ФЛР.

Различия в клинической симптоматике ГЭРБ и ФЛР представлены в таблице 1.

Наиболее распространенными симптомами ФЛР являются охриплость, которую обнаруживают у 71% больных, кашель – у 51%, ком в горле – у 47%, желание «прочистить горло» – у 42% [8]. Все вышеперечисленные симптомы не являются специфическими, так как могут возникать при острых респираторных вирусных инфекциях, повышенной голосовой нагрузке, аллергии, курении и злоупотреблении алкоголем и т.д., что затрудняет диагностику. Полагают, что ФЛР может играть важную роль в патогенезе таких заболеваний гортани как: узелки голосовых складок, функциональные нарушения голосового аппарата, контактные язвы и гранулемы, отек Рейнке [11]. Непосредственное воздействие рефлюктата на слизистую оболочку особенно велико в задних отделах гортани, поэтому контактные гранулемы и язвы обычно локализуются в области голосовых отростков черпаловидных хрящей. Влияние ФЛР на развитие и течение таких заболеваний, как рецидивирующий респираторный папилломатоз, рубцовый стеноз, злокачественные опухоли гортани, остается дискутабельным [12-14], впрочем, как и вопрос об участии рефлюкса в патогенезе развития хронических заболеваний носа и околоносовых пазух. Считается, что возможный механизм, объясняющий ассоциацию между ФЛР и синуситом, включает хроническое раздражение слизистой оболочки полости носа и хроническую адгезию бактериальных агентов к слизистой оболочке. Однако нет достоверной разницы в частоте выявления кислого содержимого желудка в ротоглотке у пациентов, страдающих вазомоторным ринитом, и у здоровых волонтеров [15]. И хотя есть сведения о большой частоте выявления рефлюктата в носоглотке у больных, страдающих хроническим риносинуситом [16], другие исследователи [17] считают, что рефлюкс не играет заметной роли в патогенезе этого заболевания. Физиологические основы возможного влияния ФЛР на хроническое воспаление слуховой трубы, приводящее к отиту, также окончательно не определены и дискутируются. Возможным механизмом может быть воспаление слизистой оболочки носоглотки, которое приводит к обструкции Евстахиевой трубы, хотя оно может быть также связано с вагусным рефлексом, передающимся от дистальной части пищевода через языкоглоточный нерв.

«Золотым стандартом» диагностики ГЭРБ является суточная рН-метрия пищевода, позволяющая определить вид рефлюкса (кислотный или щелочной), общее число эпизодов рефлюкса в течение суток и их продолжительность (в норме рН пищевода составляет 5,5-7,0; в случае рефлюкса – рН менее 4 или более 7), связь с приемом пищи, положением тела. В отличие от диагностики ГЭРБ, в настоящее время не существует четко установленного «золотого стандарта» диагностики ФЛР. Большинство клиницистов полагаются на совокупность жалоб пациента, изменений со стороны гортани при ларингоскопии, дополнительных методов исследования, подтверждающих рефлюкс, а также на изменение клинических проявлений в ответ на эмпирическое лечение. Из инструментальных методов диагностики ФЛР наиболее информативными являются суточная рН-метрия с одновременным использованием двух зондов (глоточного и пищеводного) и внутрипищеводная импедансометрия [18]. Однако до сих пор в мире не проведено ни одного исследования, охватывающего достаточное число здоровых добровольцев, которое позволило бы определить нормативные показатели для достоверной диагностики ФЛР при рН-метрии глотки и пищевода, что крайне затрудняет как инструментальную диагностику заболевания, так и возможность проведения каких-либо контролируемых медицинских исследований.

Несмотря на разницу в клинической симптоматике, основные принципы лечения ГЭРБ и ФЛР сходны и проводятся по нескольким направлениям: изменение образа жизни, медикаментозная терапия, хирургическая коррекция.

Изменение образа жизни включает в себя: нормализацию массы тела; уменьшение физических нагрузок, особенно связанных с наклоном туловища вперед; диетические рекомендации – частое дробное питание, последний прием пищи не позднее, чем за несколько часов до сна, прекращение или резкое ограничение употребления шоколада, кофе, чая, газированных и других напитков, содержащих кофеин, а также продуктов, повышающих газообразование, горячей и острой пищи и др.; отказ от курения, приема алкогольных напитков; по возможности – ограничение или отмена лекарственных препаратов, повышающих кислотность желудка или снижающих тонус гладкой мускулатуры (нитратов, теофиллинов, антагонистов кальция и др.).

Медикаментозная терапия ГЭРБ включает применение антацидных и альгинатных препаратов, лекарственных средств, влияющих на моторику ЖКТ (прокинетиков), и антисекреторных препаратов.

Однако медикаментозное лечение как ГЭРБ, так и ФЛР необходимо производить с учетом того обстоятельства, что ключевым этиологическим фактором патологии является недостаточность антирефлюксного барьера. При этом кислотность желудочного содержимого может быть нормальной или даже сниженной, т.е. развитие заболевания связано в основном с попаданием желудочного содержимого в нефизиологическое для него место. В связи с этим целесообразно применение альгинатов, кратковременно снижающих кислотность содержимого желудка. Единственный препарат этой группы, который совсем недавно появился в России, – Гевискон («Рекитт Бенкизер Хэлскэр», Великобритания).

Активными веществами Гевискона являются натрия альгинат, натрия гидрокарбонат и кальция карбонат. Механизм действия препарата имеет физическую природу, он не всасывается в системный кровоток. При приеме внутрь Гевискон быстро реагирует с кислым содержимым желудка, образуя прочный вязкий гель альгината или альгинатный «плот», имеющий практически нейтральное значение рН, который находится на поверхности содержимого желудка и препятствует забросу кислоты, пепсина и желчи в пищевод. По сравнению с простыми антацидами и другими альгинатными продуктами «плот» остается в верхней части желудка значительно дольше. Это связано с тем, что гидрокарбонат натрия взаимодействует с соляной кислотой, образуя пузырьки углекислого газа, «пропитывающие» альгинатный «плот», придавая ему плавучесть. В результате Гевискон эффективно препятствует забросу содержимого желудка в пищевод, не изменяет кислотность содержимого желудка и не препятствует процессам пищеварения. К тому же гель сам может попадать в пищевод, и таким образом защищая воспаленную слизистую оболочку, способствует ее заживлению [19]. Препарат разрешен к безрецептурному отпуску из аптеки для пациентов старше 6 лет. В связи с отсутствием системного действия Гевискон также разрешен к применению у беременных и кормящих матерей и показал высокую эффективность при терапии ГЭРБ у беременных [20]. Гевискон применяют у детей от 6 до 12 лет по 5-10 мл, детям старше 12 лет и взрослым назначают по 10-20 мл после приемов пищи и перед сном. Длительность терапии составляет 2 недели и больше.

При недостаточной эффективности лечения или в тяжелых случаях заболевания дополнительно к альгинатам или антацидам назначают прокинетики, Н2-антигистаминные препараты (Н2-блокаторы), ингибиторы протонной помпы. Прокинетики приводят к восстановлению физиологического состояния пищевода, способствуют усилению моторики, что приводит к ускоренной эвакуации желудочного содержимого и повышению тонуса нижнего пищеводного сфинктера. Н2-блокаторы и ингибиторы протонной помпы тормозят выработку париетальными клетками соляной кислоты, а также пепсина; однако Н2-блокаторы в последние годы используют значительно реже в связи с их системным действием и меньшей эффективностью по сравнению с ингибиторами протонной помпы.

Медикаментозная терапия ФЛР должна быть более агрессивной и длительной, чем лечение ГЭРБ, что связано с тем, что гортань более чувствительна к повреждающему действию рефлюктата, чем пищевод.

Показаниями к оперативному лечению ГЭРБ и ФЛР являются отсутствие результатов от консервативного лечения в течение 6 месяцев и состояния, угрожающие жизни, такие как: ларингоспазм, рубцовый стеноз гортани, астма, предраковые состояния и рак гортани. Для хирургического лечения в основном используют фундопликацию по Ниссену, целью которой является восстановление нижнего пищеводного сфинктера [21].

Литература

1. Маев И.В., Юренев Г.Л., Бурков С.Г., Сергеева Т.А. Бронхолегочные и орофарингеальные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.// Consilium Medicum. – 2006.- № 2.- С. 22 – 27.

2. Бельмер С.В., Хавкин А.И. Гастроэнтерология детского возраста. М.: Медпрактика-М, 2003.- 360 с.

3. Приворотский В.Ф., Луппова Н.Е. Проект рабочего протокола диагностики лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.- Пособие для врачей.- М., 2005.- 15 с.

4. Ивашкин В.Т., Шептулин А.А. Диагностика и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. – Пособие для врачей. -М., 2005.- 30 с.

5. Chang A.B., Lasserson T.J., Kiljander T.O. et al. Systematic review and -analysis of randomized controlled trials of gastro-oesophageal reflux interventions for chronic cough associated with gastro-oesophageal reflux.// BMJ.- 2006.-Vol .332, №1.-P. 11-17.

6. Sontag S.J. Gastroesophageal reflux and asthma.// Am J Med.-1997.-Vol. 103, № 5A.-P. 84 -90.

7. Barbero G.J. Gastroesophageal reflux and upper airway disease.// Otolaryngol Clin North Am.-1996.-Vol. 29, № 1. – P. 27-38.

8. Koufman J.A The otolaryngologic manifeions of gastroesophageal reflux disease (GERD).// Laryngoscope.- 1991.-Vol. 101, № 4 Pt2 (Suppl. 53) – 78 p.

9. Axford S.E. Sharp N., Ross P.E., et al. Cell biology of laryngeal epithelial defenses in health and disease: preliminary studies.// Ann Otol Rhinol Laryngol.-2001. – Vol -110, № 12. – P. 1099-1108.

10. Johnston N., Bulmer D., Gill G.A., et al. Cell biology of laryngeal epithelial defenses in health and disease: further studies.// Ann Otol Rhinol Laryngol.- 2003. – Vol. 112, № 6. – P. 481 – 491.

11. Ylitalo R., Ramel S. esophageal reflux in patients with granuloma: a prospective controlled study.// Ann Otol Rhinol Laryngol.-2002.-Vol. 111, № 5.- P. 441-446.

12. Halstead L.A. Gastroesophageal reflux: A critical factor in pediatric subglottic stenosis.// Otolaryngol Neck Surg.-1999.-Vol.120, № 7.- P. 683- 688.

13. Qadeer M.A., Colabianchi N., Vaesi M.F. Is GERD a risk factor for laryngeal cancer?// Laryngoscope.- 2005.- Vol. 115, № 3. – P. 486 – 491.

14. Geterud A., Bove M., Ruth M. Hypopharyngeal acid exposure: an independent risk factor for laryngeal cancer?// Laryngoscope.- 2003.- Vol. 113, № 12.- P. 2201 – 2205.

15. Shaker R., Bardan E., Gu C., et al. Intrapharyngeal distribution of gastric acid refluxate.// Laryngoscope.- 2003.- Vol. 113, № 7.- P. 1182 – 1191.

16. DelGaudio J.M. Direct nasopharyngeal reflux of gastric acid is a contributing factor in refractory chronic rhinosinusitis.// Laryngoscope.- 2005.- Vol. 115, № 6.- P. 946 – 957.

17. Wong I.W.Y., Omari T.I., Myers J.C., et al. Nasopharyngeal pH monitoring in chronic sinusitis patients using a novel four channel probe.// Laryngoscope.- 2004.- Vol. 114, № 9.- P. 1582 – 1586.

18. Kawamura O., Aslam M., Rittmann T., et al. Physical and pH properties of gastroesophagopharyngeal refluxate: a 24- hour simultaneous ambulatory impedance and pH-monitoring study.// Am J Gastroenterol. -2004. -Vol. 99, № 6. – P. 1000-1010.

19. Chatfield S. A comprasion of the efficacy of the alginate preparation, Gaviscon Advance, with placebo in the treatment of gastro-oesophageal disease.//Curr Med Res Opin.- 1999.- Vol. 15, № 3.- P. 152 – 159.

20. Lindow S.W., Reqnell P., Sykes J., Little S. An open-label, multicentre study to assess the safety and efficacy of a novel reflux suppressant (Gaviscon Advance) in the treatment of heartburn during pregnancy.// Int J Clin Pract.- 2003.- Vol. 57, № 3.- P. 175 – 179.

21. Fuchs K.H., Breithaupt W., Fein M., et al. Laparoscopic Nissen repair: indications techniques and long-term benefits.// Lanqenbecks Arch Surg.-2005.-Vol. 390, №3.-P. 197-202.

Источник

Фарингит – это воспалительное поражение слизистых оболочек и лимфоидных тканей задней стенки глотки. Процесс имеет инфекционную, химическую или механическую природу и в отсутствие лечения может распространяться на более глубокие структуры организма. Редко проявляется как самостоятельная патология и часто является симптомом общего поражения или следствием локального очага инфекции при тонзиллитах, синуситах, зубном кариесе, стоматитах. Может сочетаться с насморком, слезотечением, увеличением локальных лимфоузлов в области шеи.

Подробную консультацию о том, как предотвратить фарингит, узнать что это за болезнь, и как ее лечить, можно получить у ЛОР-врача.

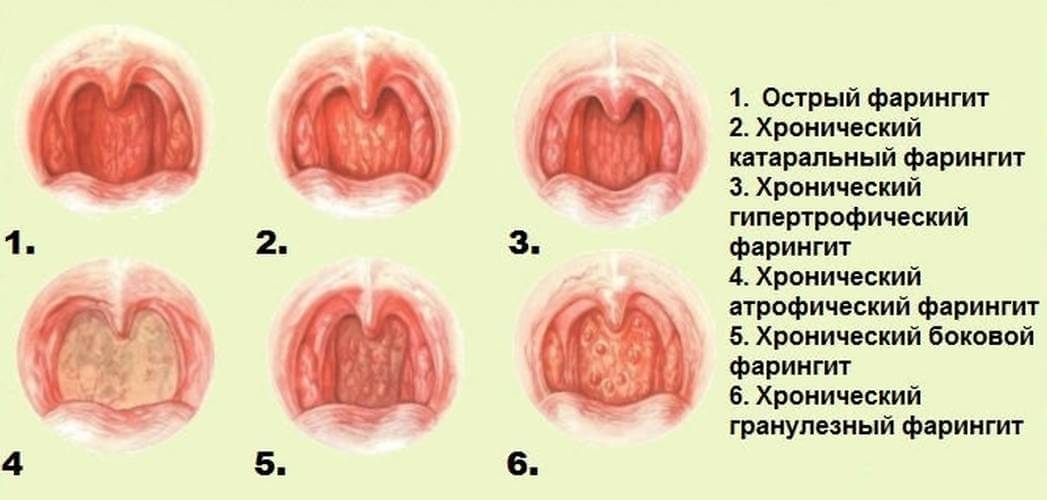

Классификация фарингитов

Различают:

- острый фарингит – протекает в резкой форме, имеет ярко выраженную симптоматику воспалительного процесса;

- хронический фарингит – отличается вялотекущим воспалительным процессом с незначительными проявлениями.

С учетом этиологии, классификация фарингитов выглядит следующим образом:

- инфекционная форма – источником патологии могут быть вирусы, бактерии, грибки;

- аллергическая – проявляется на фоне поллинозов, как составная часть аллергического поражения дыхательных путей;

- посттравматическая – возникает при механическом или химическом поражении слизистой оболочки глотки.

По форме протекания заболевание может быть:

- катаральным, или простым – классическое проявление в виде простудного воспаления глотки на фоне ОРВИ; объединяет почти 70% всех острых случаев заболевания;

- атрофическим – проявляется сухостью и истончением слизистых оболочек;

- гипертрофическим, или гранулезным – с припухлостью мягких участков неба и разрастанием лимфоидной ткани;

- смешанным.

Фарингит: причины развития

В норме человек дышит через нос. Проходя через носовые ходы и камеры, воздух согревается, очищается, увлажняется и поступает в глотку, трахею и бронхи уже подготовленным, то есть лишенным значительной части пыли, вирусов, бактерий и аллергенов.

Дыхание через рот – запасная альтернатива для экстренных случаев, когда нос не в состоянии выполнять свою функцию. Но в этом случае организм лишается естественной защиты: воздух не очищается, не согревается и содержит полный набор инфекционных возбудителей.

Таким образом, ротовое дыхание, особенно на холодном или загрязненном раздражителями воздухе – главная причина воспаления глотки.

Факторы развития патологии:

- вирусные инфекции – возбудители аденовируса, ОРВИ, герпеса, кори, краснухи;

- бактериальные инфекции – на основе стрептококка, стафилококка, пневмококка и даже гонококка (при слабом иммунитете и обширном поражении всего организма);

- грибковая инфекция – на первом месте грибки кандида, которые вызывают молочницу ротовой полости;

- различные аллергены, чаще всего воздушные – пыльца, шерсть, пылевые частицы;

- желудочно-кишечные заболевания с выраженным рефлюксом – забросом желудочных соков вверх по пищеводу;

- пересушенный и загрязненный химическими веществами воздух;

- злоупотребление острой пищей, раздражающей глотку и пищевод;

- механические травмы слизистой глотки.

Здоровый организм все эти факторы способен пересилить самостоятельно. Однако благоприятным фоном для развития патологии могут стать:

- ослабление иммунной системы;

- удаление миндалин в анамнезе;

- постоянные стрессы и недосыпания,

- гормональные нарушения при заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете или в период менопаузы;

- резкие температурные скачки – перегрев, переохлаждение;

- вредные привычки – табак, алкоголь нарушают работу сосудов и негативно влияют на состояние иммунитета;

- недостаток витаминов и минералов в организме – в частности, витамина А, который влияет на локальный иммунитет в слизистых тканях;

- врожденные особенности строения глотки.

Факторы, которые провоцируют острую форму заболевания связаны преимущественно с инфекциями, а хроническую – с различными раздражителями (рефлюксом, грязным воздухом, острой пищей и т.п.). Отличие заключается и в интенсивности их воздействия. При остром фарингите реакция проявляется практически сразу и протекает в ярко выраженной форме с большой вероятностью полного излечения.

Хронический процесс развивается как ответ на недолеченную острую форму или при длительном воздействии неблагоприятных причин – например, при постоянной работе в помещении с сухим пыльным воздухом.

Внимание! Высокий риск хронического воспаления глотки характерен для профессиональных певцов, лекторов, дикторов – всех тех, чья деятельность связана с нагрузкой на голосовые связки.

Неподдающиеся симптоматическому лечению боли в области глотки могут быть следствием специфических системных заболеваний и нервных синдромов.

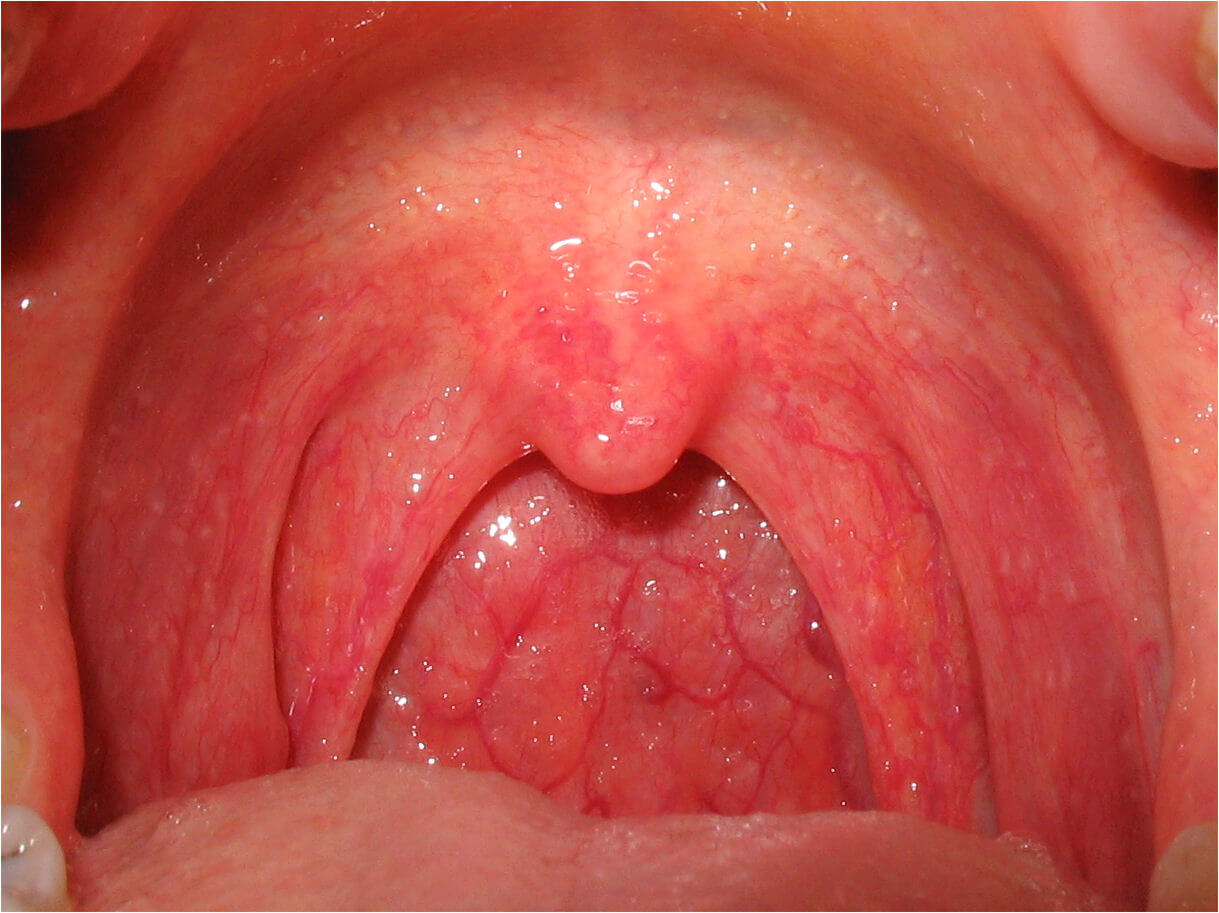

Симптомы и признаки

Общие симптомы заболевания:

- гиперемия (покраснение) слизистых тканей;

- гиперпластические (с разрастанием лимфоидной ткани) или атрофические (с истончением тканей) изменения слизистых оболочек;

- ощущение сухости и першения в горле, сухой кашель;

- болевой синдром, особенно выраженный при глотании;

- высыпания на слизистой оболочке, в некоторых случаях гнойный налет;

- утренние отхаркивания скопившейся за ночь вязкой слизи.

При острой форме общие признаки заболевания ярко выражены, наблюдается отечность тканей, слабость и недомогание, температура до 38°С, болезненность прилегающих лимфоузлов – затылочных, шейных. Нередко воспалительный процесс распространяется на прилегающие органы – возникает ринит, конъюнктивит, отит.

Для хронической формы повышение температуры нехарактерно, реакции со стороны лимфоидной ткани также незначительны. Основная симптоматика – сухость слизистой оболочки, раздражение тканей, постоянное желание откашляться.

Диагностика фарингита

Для обследования и постановки диагноза используют осмотр, а также лабораторные и инструментальные методы диагностики.

Визуальный осмотр включает оценку общего состояние, пальпацию шейных и затылочных лимфоузлов. Основной метод – фарингоскопия задней стенки глотки прямым методом – с использованием шпателя и источника света.

Лабораторное исследование включает:

- взятие мазка из зева на бакпосев, ИФА и ПЦР для определения бактериального, грибкового и вирусного возбудителя; отдельное внимание уделяют методам выделения БГСА (бета-гемолитического стрептококка А) – особо устойчивого инфекционного возбудителя;

- общий анализ крови для выявления воспалительного процесса, дифференциальной диагностики мононуклеоза и других болезней крови;

- общий анализ мочи – для оценки работы мочевыделительной системы.

Инструментальная диагностика дополняет визуальную оценку состояния пациента и представляет собой разновидность непрямой фарингоскопии с использованием прибора – фарингоскопа.

Нередко воспаление глотки является первым признаком не только общих инфекционных заболеваний, но и серьезных аутоиммунных, неврологических, системных нарушений. Например:

- синдром Пламмера-Винсона – системная патология на фоне железодефицитной анемии; проявляется сужением пищевода, нарушением глотания и атрофией слизистых оболочек верхних дыхательных путей, в том числе глотки;

- синдром Шегрена, или «сухой синдром» – аутоиммунная патология, которая проявляется в выраженной сухости кожных и слизистых покровов тела;

- синдром Игла, или шилоподъязычный синдром – врожденная патология с аномально длинным отростком височной кости, наличие которого создает постоянное ощущение инородного тела в глотке с хроническим воспалением слизистой оболочки и болевым синдромом;

- невралгии прилегающих нервов (языкоглоточного или блуждающего) также могут стать источником болезненных ощущений в верхней части дыхательных путей.

Во всех этих случаях требуется проведение дифференциальной диагностики с использованием рентгенографии, микроскопии крови, иммуносерологических исследований. Параллельно к обследованию могут привлекаться врачи других специальностей – неврологи, эндокринологи, аллергологи, гематологи, кардиологи.

Лечение патологии

ЛОР-врач назначает схему лечения с учетом этиологии и формы протекания болезни. Оптимальный подход: симптоматическое лечение для устранения или ослабления неприятных ощущений с параллельным воздействием на причину патологии.

Преимущественно используют консервативную терапию медикаментозными препаратами. Назначают:

- антибактериальные препараты местного действия;

- противовоспалительные средства;

- локальные обезболивающие;

- иммуномодуляторы – для стимуляции иммунной системы;

- витаминные препараты;

- лекарства для поддержки и коррекции работы сердечно-сосудистой, гормональной, пищеварительной систем (при необходимости).

Чаще всего применяются: аэрозоли, спреи, растворы для полоскания, леденцы – для местного применения; таблетки, капсулы, инъекционные формы (реже) – для воздействия на весь организм.

Внимание! В период лечения пациент должен воздерживаться от курения. В противном случае, ни один врач не гарантирует эффективность терапии.

Быстрому излечению также способствует:

- щадящий режим – дыхание увлажненным воздухом, минимальное использование голоса;

- теплое обильное питье;

- отказ от острых и раздражающих слизистые стенки продуктов питания.

В качестве вспомогательного приема, а также для устранения симптомов хронического неинфекционного фарингита можно использовать растительные лекарственные средства. Хорошо снимают раздражение теплые полоскания настоями ромашки, календулы, шалфея, коры дуба – по 5-6 раз в течение дня, а также ингаляции настоями или эфирными маслами сосны, мяты перечной, мелиссы лекарственной.

При выраженной гипертрофии слизистой оболочки глотки используют хирургические методы лечения – криодеструкцию, лазерную коагуляцию.

Осложнения фарингитов

Несерьезное отношение к лечению может спровоцировать всевозможные осложнения:

- внутриглоточные и заглоточные абсцессы;

- ревматические изменения тканей – появление узелков в структурах опорно-двигательного аппарата, патологические изменения в тканях сердца и сосудов;

- постинфекционный гломерулонефрит (особенно характерен при стрептококковой инфекции);

- различные формы отитов;

- лимфадениты;

- воспаления слюнных желез;

- трахеиты, бронхиты и пневмонии;

- сепсис (в особо тяжелых случаях).

Профилактика заболевания

Профилактические меры для предотвращения патологии могут быть специфическими и общими. Общие направлены на закаливание и оздоровление организма. Они подразумевают прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, отказ от вредных привычек, правильное здоровое питание. Тем, кто уже находится в группе риска, следует обратить внимание на специфические меры:

- создайте необходимую влажность воздуха в доме и на рабочем месте с помощью увлажнителя – излишне сухая атмосфера высушивает слизистую оболочку, что приводит к ее раздражению;

- пейте больше чистой воды – это предотвратит пересыхание глотки;

- воздерживайтесь от частого употребления острой пищи;

- при наличии хронического рефлюкса приподнимите изголовье своей кровати на 10-15 см, чтобы избежать раздражающего воздействия кислот в ночное время; в этих же целях будет полезно не есть и не пить за 3-4 часа перед сном;

- обогащайте свой рацион витаминами и минералами для профилактики гипо- и авитаминозов;

- введите в рацион питания продукты, обладающие бактерицидными свойствами: чеснок, лук, свежую. морковь, базилик, розмарин, тимьян, натуральный мед;

- старайтесь своевременно лечить инфекционные процессы в организме – кариес, риниты, урологические инфекции.

Источник