Катаральный синусит на снимке

Рентгеновский снимок показывает синусит на начальных стадиях. Этим и объясняется использование рентгенографии при исследовании состояния придаточных пазух носа.

Методика применяется не только для выявления воспалительного инфильтрата, но и для динамического наблюдения за качеством лечения. Рассмотрим рентгеновские снимки подробнее.

Что показывает рентгеновский снимок при синусите

При синусите врачи выявляют на снимке снижение пневмотизации пазух с горизонтальным уровнем в средней трети. Такая рентгеновская картина является классической.

Цифровая рентгенограмма: пристеночное наложение справа и эксцентричное затемнение слева при двустороннем гайморите

Синусит – воспалительное заболевание. На начальных стадиях прослеживается воспаление слизистых оболочек. При воспалительных изменениях образуется инфильтративная жидкость, которая скапливается в полости гайморовых (верхнечелюстных) пазух. Жидкость может иметь серозную, гнойную или фибринозную природу.

Отечно-катаральная форма заболевания на начальных стадиях проявляется подушкообразным выпячиванием слизистой оболочки. На снимке при этом типе болезни прослеживается булавовидное утолщение ткани. Такая рентгеновская картина наблюдается в острой фазе заболевания.

Хронический синусит на рентгенограмме проявляется гипертрофией ткани. При этой болезни рентген-картина показывает пристеночное утолщение с неравномерной поверхностью за счет фиброзной ткани.

Смешанная форма патологии сопровождается следующими симптомами:

- пристеночное утолщение;

- неровный контур слизистой оболочки;

- горизонтальный уровень за счет гнойного воспаления.

Инфильтративная жидкость на фоне подушкообразного воспаления ткани не всегда прослеживается. Для дифференциальной диагностики в такой ситуации врач-рентгенолог назначает функциональные пробы.

Снимок с хроническим синуситом (двусторонние пристеночные наложения)

Синусит иногда провоцируется кистой – кольцевидным образованием с жидкостным содержимым внутри. Для диагностики патологии можно применять контрастное исследование с йодолиполом. При таком исследовании иногда удается обнаружить дополнительные полости или интенсивные тени, обусловленные злокачественными новообразованиями.

Под влиянием медикаментозного лечения отечно-катаральная форма не переходит в хроническое состояние. Когда патология приобретет хроническое течение, на снимке не прослеживаются горизонтальные уровни. При динамической рентгенографии в данном случае не будет специфических изменений.

Серия последовательных рентгенограмм при хроническом гипертрофическом синусите не показывает изменений.

Зачем делают контрастную рентгенографию при синусите?

Контрастная рентгенография при синусите показывает не только кисты и образования. Ее проводят также при динамическом наблюдении за состоянием придаточных пазух носа.

Какой контраст применяют при рентгеновском исследовании синусов

Цифровая рентгенограмма: эксцентрическое затемнение средней интенсивности слева (киста с уровнем жидкости). Для дополнительного исследования требуется контрастирование

Контрастным веществом при исследовании верхнечелюстных (гайморовых) пазух является йодолипол. Данное химическое соединение представляет собой йодистоводородную кислоту с оливковым маслом. С его помощью можно проследить наличие свищевых ходов между околоносовыми синусами и десной. Подобные изменения на снимке встречаются при наличии сообщения между альвеолярным отростком и неровными контурами дна полости.

Риногенный хронический синусит сопровождается полипозным разрастанием слизистой оболочки на фоне хронических воспалительных изменений. При данной форме патологии наблюдаются язвы, которые на снимке определяются как дефекты наполнения.

Грубые неровные контуры слизистой оболочки различной величины с бухтами на рентгенограмме прослеживаются как ниши с глубокими ровными контурами.

Что такое синусит и как его определить на снимке

Синусит бывает 3 типов:

- гнойный;

- отечно-катаральный;

- слизисто-гнойный.

Наличие нескольких типов и форм заболевания обуславливает некоторое разнообразие рентгеновских симптомов болезни.

Катаральный синусит – стартовая фаза заболевания. При ней появляются серозные или слизистые выделения из носовой полости. Острая катаральная фаза проявляется банальным насморком, который не представляет особой опасности для здоровья.

Гнойный синусит может привести к образованию тромбов за счет скопления сгустков крови в сосудах. Если они попадут в головной мозг, возможно кровоизлияние. Обострение болезни сопровождается повышением температуры. Если в эту фазу выполнить рентгенографию, она, скорее всего, покажет рентгеновские симптомы.

В заключение отметим, что синусит – опасное заболевание, которое требует своевременной диагностики и лечения. На фоне патологии вероятен риск попадания тромба в головной мозг с кровоизлиянием в мозговые ткани.

Чтобы исключить серьезные осложнения, врачи при появлении первых признаков синусита у пациента назначают рентгенографию придаточных пазух носа, чтобы не пропустить заболевание. Только так можно своевременно выявить синусит и предотвратить его дальнейшее развитие.

Не избегайте рентгена при головных болях и насморке, несмотря на радиационное облучение. Лучевая нагрузка минимальна, но обследование поможет своевременно определить болезнь и, возможно, предотвратить гибель. Внимательно относитесь к своему здоровью!

Источник

Заболевание, которое характеризуется воспалением верхнечелюстных околоносовых синусов (гайморовых пазух), носит название синусита (гайморита) катарального. Оно развивается, когда слизистая оболочка носа отекает, из-за чего отверстие, через которое естественным образом должна выходить слизь, сужается. Эта стадия гайморита считается легкой, поскольку гнойные образования отсутствуют.

Причины возникновения

Гайморит катаральный вызывают инфекции, которые могут попасть в гайморовы пазухи, расположенные в верхнечелюстной области. Бактерии попадают в синусы воздушно-капельным путем или через кровь. Острый ринит — основное заболевание, которое напрямую провоцирует воспаление верхнечелюстных пазух.

В группе риска находятся пациенты, которые недавно перенесли:

- травмы лица;

- ОРВИ;

- ОРЗ;

- стоматологические заболевания воспалительного или инфекционного характера.

Этот тип гайморита может развиться у пациентов, страдающих аллергическим ринитом. Поэтому болезнь можно отнести к сезонным недугам (осень-зима). Отек слизистой оболочки пазухи носа может быть вызван нарушением нормальной циркуляции воздуха, причиной чего способны стать кисты, полипы и другие новообразования в носовой полости. У ребенка слизистая оболочка носа таким образом может отреагировать на изменение микроклимата в комнате или смену погодных условий. Легкая форма гайморита у детей встречается чаще, чем у взрослых пациентов, и легче поддается лечению.

Симптомы

Чтобы научиться отличать это заболевание от простудной инфекции, нужно подробнее разобраться, что такое катаральный гайморит. Его начальный этап характеризуется клиническими проявлениями респираторного заболевания, также симптомы могут быть сходны с признаками пневмонии. Спустя 2-3 дня без лечения у пациента уже начинают четко проявляться отдельные симптомы:

- пульсирующая боль в левой или правой гайморовой пазухе (в зависимости от области поражения);

- боль при наклоне или повороте головы;

- болезненная пальпация носа с пораженной стороны (или с обеих сторон);

- обильные слизистые серозные выделения светло-желтого или зеленого цвета из носа;

- в пораженной ноздре нарушена циркуляция воздуха (дыхание) из-за отека носовой полости и ходов;

- кашель (усиливается к вечеру);

- обильные выделения из слезных желез;

- отек век.

Лечение заболевания с помощью народных средств невозможно, хотя симптомы и сходны с проявлениями простуды. Отсутствие квалифицированной медицинской помощи приводит к опасным осложнениям.

Виды

Катаральный синусит имеет много разновидностей.

Классификация по продолжительности заболевания:

- острая форма;

- хроническая форма.

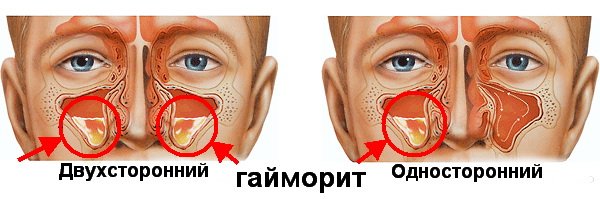

Классификация по локализации:

- левосторонний;

- правосторонний;

- двусторонний.

Правосторонний и левосторонний виды встречаются чаще, чем двусторонний. Каждый из видов заболевания имеет характерные симптомы.

Двухсторонний гайморит

Для двухсторонней формы заболевания характерно сильное воспаление, которое протекает в гайморовых пазухах. Такой тип гайморита встречается реже, чем односторонняя форма. При двустороннем поражении верхнечелюстных пазух пациент сохраняет трудоспособность и может иметь удовлетворительное самочувствие. Из симптомов чаще всего наблюдается только сильная заложенность носа.

Острый

При острой форме в организме могут происходить отечно-воспалительные явления. Из симптомов могут присутствовать:

- гиперемия;

- обильные слизистые выделения;

- гипертермия;

- увеличение слизистой оболочки пазухи;

- общее недомогание.

Острая форма развивается в результате попадания в организм пациента небольшого количества болезнетворных бактерий и неагрессивного возбудителя. Обойтись консервативным лечением удается, если начать терапию на первой стадии заболевания. При отсутствии лечения катаральный гайморит быстро может перейти в более опасную гнойную форму.

Хроническая стадия недуга

Хроническая форма заболевания протекает 2 месяца и дольше, ей сопутствуют характерные обострения. Если гайморит уже принял хроническую форму, пациента могут беспокоить ночной кашель, непрекращающиеся выделения из носа, гипертермия, головные боли. В периоды ремиссии все симптомы могут отсутствовать.

Правосторонний

Особенностью правостороннего гайморита является воспаление с правой стороны в области гайморовых пазух. Отмечается заложенность носа (в правой ноздре), нарушение дыхания. Если пациент лежит на здоровом боку, с воспаленной стороны носа возможно выделение слизи.

Заболевание начинается с того, что пациент чувствует общее недомогание, упадок сил, работоспособность снижается. Позже появляются гипертермия, сонливость, озноб.

Левосторонний

Левосторонний гайморит протекает так же, как и правосторонний, с теми же клиническими проявлениями. Единственное отличие — воспалительный процесс, протекающий с левой, а не с правой стороны носа.

Отечный

Отек — основной симптом болезни, при котором выводные отверстия гайморовых пазух полностью или частично закрываются. Образовавшаяся слизь не имеет выхода, постепенно скапливается в пазухах. В результате происходит активизация воспалительного процесса. Отечно-катаральный гайморит опасен тем, что возрастает вероятность распространения воспаления на соседние жизненно важные органы.

Осложнения

Воспалительный процесс начальной стадии заболевания нередко охватывает костную ткань или надкостницу. Такой гайморит может быстро перейти в гнойную форму. Среди опасных осложнений при гнойном процессе — менингит, флегмона, периостит глазной орбиты, слепота.

Если бактериальный возбудитель агрессивен, то соустья пазух с носовой полостью могут быть заблокированы отеком.

Лечение

Лечение катарального гайморита проходит быстро и эффективно как у детей, так и у взрослых. Главное условие — терапия должна начаться сразу после выявления первых признаков заболевания. Иначе заболевание перейдет в более тяжелую фазу, когда показано хирургическое вмешательство в качестве единственного способа лечения. Избавиться от катаральной формы гайморита можно несколькими способами.

Лечение препаратами и антибиотиками

Медикаментозное лечение заключается в том, что врач после проведения диагностики назначает курс сосудосуживающих средств (деконгестантов) и антибиотиков широкого спектра действия. Препараты могут выпускаться в форме спреев или капель. С их помощью можно снять отечность. Но избавиться от заболевания навсегда возможно, только если пройти курс инъекций антибиотических препаратов. Терапия длится 5-10 дней. Если состояние пациента не улучшается, врач назначает другой антибиотик.

Для лечения катаральной формы гайморита применяют препараты, в составе которых содержатся действующие вещества:

- Деконгестанты:

- Эфедрин;

- Оксиметазолин;

- Нафазолин

- Фенилэфрин;

- Ксилометазолин.

- Антибиотические средства:

- Азитромицин;

- Флемоксин;

- Амоксиклав.

Чтобы избежать передозировки препарата, рекомендуется использовать деконгестанты, выпущенные в форме спреев (аэрозолей). Они позволяют распределить препарат в полости носа равномерно, исключить риск стекания препарата в глотку.

Деконгестанты могут вызывать привыкание и имеют побочные эффекты: бессонница, повышение давления, тахикардия. Поэтому для лечения детей их применять нежелательно.

В процессе использования антибиотических препаратов также можно применять аэрозоли, в состав которых входит необходимый антибиотик. Местное лечение такими препаратами позволяет снизить риск осложнения синусита и присоединения к нему бактериальных инфекций, восстановить нормальную микрофлору.

Если гайморит имеет аллергическое происхождение, пациенту могут быть дополнительно назначены антигистаминные препараты. При сильном болевом синдроме — Аспирин или Нурофен.

Лечебные процедуры

При катаральном синусите среди самых эффективных лечебных процедур для снятия симптомов можно отметить промывание носа. В процессе такого лечения можно использовать физраствор или специальную морскую воду. Процедура проводится после приема пациентом сосудосуживающих препаратов (спустя 5-10 минут). Приготовленный раствор вводится в нос с помощью шприца, с которого предварительно нужно снять иглу. Положительного эффекта можно достичь только при регулярном проведении процедуры промывания полости носа (минимум 3 раза в сутки).

Врач может назначить ряд процедур:

- электрофорез (улучшает кровообращение);

- УВЧ-терапия;

- диатермия;

- лазеротерапия.

Комплексный подход повышает эффективность лечения любой стадии гайморита.

Лечение народными средствами в домашних условиях

Когда нет возможности воспользоваться традиционными методами лечения, облегчить состояние поможет народная медицина.

Избавиться от гайморита помогут капли из сока чеснока и алоэ. Чтобы не получить химический ожог слизистой оболочки, их не рекомендуется использовать в чистом виде. Можно добавить немного приготовленной смеси в облепиховое масло. Оно будет способствовать снятию воспаления, при этом не даст пересохнуть слизистой оболочке.

Излечить катаральный гайморит можно, если регулярно промывать нос фурацилиновым или соляным раствором. Это позволит ликвидировать инфекцию.

Среди эффективных народных средств можно выделить ингаляции, которые быстро помогают облегчить состояние при катаральном гайморите. Часто для этого используют пары отварного картофеля либо эфирные масла сосны, пихты, мяты, эвкалипта, лаванды, розмарина. Масло тоже нельзя применять в чистом виде, его следует добавлять по 5 капель на 1 л кипятка. Процедура заключается в том, чтобы усадить пациента на стул перед кастрюлей с горячей водой, после чего он должен вдыхать целебные пары.

Из сока алоэ можно приготовить настои. Промывание носа настоями поможет быстро снять симптомы. Для этого нужно взять 2 нижних листа растения, очистить от кожуры, нарезать как можно мельче, отжать сок через марлю и залить кипятком. Полученный настой часто применяют для лечения катаральной формы гайморита и у детей.

Лечение у детей

При лечении гайморита катарального у ребенка следует выбирать только самые безопасные, антиаллергенные средства. Врач отдает предпочтение тому или иному методу лечения в зависимости от клинической картины. Могут применяться сосудосуживающие спреи или капли для носа (Полидекса, Изофра, Биопарокс и пр.).

Если требуется прием антибиотических средств, необходимо выбирать те, что направлены на устранение самого очага инфекции. Как только наступит улучшение состояния пациента, прием антибиотиков следует прекратить и переходить ко второму этапу лечения — физиотерапевтическим процедурам.

Если у ребенка наблюдаются характерные симптомы, похожие на начальную стадию катарального гайморита, лечение нужно начинать максимально быстро. В этом случае заболевание проходит легко, и прокола удается избежать.

Опасность самолечения

Самолечение опасно в первую очередь для пациентов детского возраста. У многих детей может быть аллергия на препараты, поэтому подбирать медикамент должен специалист. Отсутствие точной диагностики и верно подобранного метода лечения может привести к тому, что гайморит перейдет в хроническую или гнойную фазу.

Профилактика

Такое заболевание, как гайморит, поражает чаще всего пациентов с низким иммунитетом. Уберечься от гайморита можно, если придерживаться ряда рекомендаций:

- Относиться к любым простудным заболеваниям внимательно, не затягивать с их лечением.

- Своевременно лечить стоматологические заболевания (особенно имеющие инфекционное происхождение).

- Не допускать переохлаждения.

- Пересмотреть свой рацион и обеспечить все необходимые организму витамины.

- Поддерживать иммунную систему в тонусе.

Начальная стадия катарального типа синусита не имеет опасных для здоровья пациента последствий. Главное — своевременно начать лечение при первых же признаках воспаления слизистой оболочки носа, пока заболевание не перешло в гнойную форму.

Источник

Многие люди узнают о том, что такое катаральный синусит, только столкнувшись с этим заболеванием. Оно представляет собой воспаление придаточных пазух (воздухоносных полостей или синусов) носа, которое сопровождается высокой температурой и сильным насморком с густыми выделениями. Патология может развиться у людей разного возраста, но чаще бывает у детей и подростков от 3 до 14 лет, т. к. они более подвержены вирусам.

К факторам, провоцирующим синусит, относятся длительное вдыхание холодного воздуха через нос и рот, вдыхание воздуха, загрязненного вредными веществами и пылью.

Болезнь возникает в организме, когда в него воздушно-капельным путем попадают вирусные инфекции. Это происходит во время эпидемий гриппа и ОРВИ, в осенний и весенний периоды года. Заболевание иногда появляется летом после долгого купания в озерах и реках и ныряния из-за переохлаждения организма.

Помимо патогенной микрофлоры, вызывающей воспаление в пазухах, причинами катарального синусита являются:

Воспаление возникает, если повреждения слизистых оболочек носят постоянный характер из-за воздействия на эпителий паров, пыли, химических веществ на производстве.

Частой причиной синусита является сезонная аллергическая реакция, она может вызвать ринит или хронический насморк. У детей болезнь может развиться как осложнение кори, ангины, коклюша. Если при этих заболеваниях в организм попадает бактерия или вирус, то появляется воспалительная патология.

Механизм развития заболевания

Когда патогенный микроорганизм попадает на слизистую полости и внедряется в нее, начинается быстрое размножение бактерий на этом участке оболочки. Большая концентрация микроорганизмов приводит к интоксикации тканей, что проявляется их воспалением и отечностью. Проницаемость клеточных стенок нарушается, происходит увеличение кровяного давления в кровеносных сосудах.

По мере развития болезни в полости пазух из сосудов начинает выделяться серозная или слизистая жидкость, называемая экссудатом. Из-за отека экссудат скапливается в носовых ходах, затрудняя дыхание человека. Это приводит к усугублению воспаления и попаданию в организм вторичной инфекции. Тогда в выделяемом экссудате появляются примеси гноя.

У человека имеется 4 группы воздухоносных полостей: 3 парные (лобные, верхнечелюстные, или гайморовы, и решетчатый лабиринт) и 1 непарная (клиновидная). Воспалительный процесс может развиваться в одном или нескольких каналах. В зависимости от того, в каком месте произошло воспаление, выделяют следующие формы катарального синусита:

- Гайморит (верхнечелюстной синусит). Проявляется частичной заложенностью носа (с середины к крыльям), т. к. посередине носовых ходов находятся отверстия, посредством которых они сообщаются с гайморовыми каналами. Патология поражает обе пазухи, а в экссудате отсутствуют гноеродные бактерии. При гайморите тяжело дышать носом, поэтому больные прибегают к ротовому дыханию. В результате слизистые ткани зева пересыхают, развивается кашель, вирусы инфицируют гортань. Встречается чаще других форм, при своевременной диагностике лечится быстро, т. к. хорошо изучен.

- Катаральный фронтит — это патология, при которой воспаляется 1 или 2 лобных синуса. Инфекция попадает в организм через кровь. Из-за отечности слизистой полости человека в течение светового дня беспокоят боли, локализующиеся в области лба. К вечеру больному становится легче. Основными признаками фронтита являются светобоязнь и слезоточивость.

- При катаральном этмоидите воспаляются ячейки решетчатого лабиринта (полости, располагающиеся в глубине черепа между лобной и верхнечелюстной костями). Особенностью заболевания является интенсивный болевой синдром, который тяжело купировать ненаркотическими анальгетиками. Патология опасна тем, что воспалительный процесс может перекинуться на головной мозг, глазницы и артерии. Этмоидит тяжело поддается лечению и считается самым коварным видом синусита.

- Острый сфеноидит встречается редко. Это воспаление клиновидной пазухи, при котором человека беспокоит боль в области глазниц, висков и затылка. При нем инфекция распространяется быстро и может затронуть головной мозг и лицевые кости.

Иногда у одного пациента развивается несколько видов катаральной патологии. Например, происходит инфицирование бактериями решетчатого лабиринта и клиновидного канала (острый этмоидит со сфеноидитом).

Общие признаки катарального синусита

Несмотря на разную локализацию 4 видов синусита и некоторые отличительные их проявления, существуют приметы, свойственные всем формам заболевания. Общими признаками патологии являются:

- повышенная температура тела;

- недомогание и слабость;

- заложенность и отечность носа;

- частичное или полное нарушение обоняния;

- распирание и боль в области воспаления;

- жжение и зуд в носовых ходах;

- слезоточивость;

- обильные выделения слизистого экссудата из носа.

Часто у больных нарушается сон, пропадает аппетит, снижается концентрация внимания, пациенты становятся вялыми и раздражительными.

Катаральный синусит может протекать с разной степенью тяжести. При легком течении интоксикация бактериями небольшая, боли концентрируются только в одном месте (не выходят за пределы полости). Температура тела повышается до +37,5°C.

При средней степени тяжести заболевания слизистые поражаются большим количеством микроорганизмов, болевой синдром выражен сильнее и затрагивает соседние с пазухами области, а температура повышается до +38,5°С. Для тяжелого протекания патологии характерны интенсивные боли в области головы. Происходит сильная интоксикация эпителия, отеки распространяются на носоглотку, веки, температура тела достигает +39°С. Могут развиться осложнения.

Любая форма патологии может быть острой, хронической. В первом случае ее симптомы более яркие, во втором — стертые. Повторный синусит проявляется из-за позднего обращения к врачу или недолеченной основной патологии. Заболевание приобретает затяжной характер, если его признаки беспокоят человека более 3 месяцев. Затем у пациента периоды покоя (ремиссии) чередуются с вспышками (рецидивами).

Диагностика

Если у ребенка или взрослого появился сильный насморк, сопровождаемый болью в пазухах, им необходимо обратиться к врачу (терапевту, педиатру или отоларингологу), чтобы тот поставил правильный диагноз и назначил эффективное лечение катарального синусита.

Диагностика придаточных полостей начинается с изучения истории болезни и визуального осмотра носоглотки и носа с помощью зеркала (риноскопии), в ходе которого доктор замечает гиперемию (покраснение) эпителия и его отек. О гайморите свидетельствует густая жидкость в нижней части носовых ходов. Этмоидит, фронтит, сфеноидит подозревают, если экссудат стекает по дальней стенке носоглотки.

Позже проводится рентгенография, с помощью которой устанавливают точную локализацию воспаления и степень заполнения каналов экссудатом.

Для выявления природы патогенных микроорганизмов, вызвавших инфекцию, используют лабораторные методы диагностики: анализы крови и экссудата. Инструментальные методы (компьютерная и магнитно-резонансная томография) назначаются в тех случаях, когда нужно уточнить наличие осложнения заболевания или грибковой инфекции. В первом случае проводят КТ (она выявляет границы воспалительного процесса, обнаруживает инфекцию внутри черепа, в глазных впадинах). Во втором применяют МРТ.

Взрослым пациентам выполняют трепанопункцию (берут на исследование экссудат), чтобы выявить чувствительность бактерий к антибиотикам.

По результатам диагностических исследований назначают курс терапии патологического состояния.

Лечение катарального воспаления пазух

Лечить катаральное воспаление нужно медицинскими препаратами, методами физиотерапии, а также ингаляциями из растений. Такой комплексный подход ускоряет выздоровление и предотвращает переход болезни в хроническую стадию.

Медикаментозное лечение, устраняющее симптоматику патологии, включает в себя следующие препараты:

- Противовирусные лекарства (Интерферон, Гроприносин), применяемые перорально, повышают иммунитет пациента и эффективно борются с инфекцией.

- Сосудосуживающие средства (Називин, Нафтизин, для детей — Отривин Бэби) устраняют отечность в придаточных пазухах. Их выпускают в виде спреев и используют местно.

- Обезболивающие и жаропонижающие таблетки (Ибупрофен и Парацетамол) быстро снимают болевой синдром и нормализуют температуру тела.

- Натуральный муколитик Синупрет разжижает экссудат и способствует скорейшему выведению его из носовых ходов и полостей.

- Антигистаминные лекарства (Супрастин, Лоратадин) назначают детям для устранения аллергической реакции и отеков.

Если лечение катаральной патологии препаратами не приносит результата, то его заменяют такими консервативными методами, как промывание и пункция. Благодаря им удается очистить синусы от экссудата. При пункции выполняют прокол пазух специальной иглой и вымывают оттуда слизь растворами Фурацилина или Хлоргексидина. Чтобы промыть полости носа, используют синус-катетер, вводя через него солевые растворы и антисептики. После промывания в синусы помещают антисептик.

На этапе медикаментозной терапии или после нее применяют физиологические методы: УВЧ-прогревания, магнитотерапию, бальнеотерапию (лечение минеральной водой). Эти процедуры широко применяют и при хронической форме патологии.

Когда нужен антибиотик при синусите?

Антибиотики при легких формах синусита не используют. Их назначают, если к воспалению присоединяется гнойная инфекция или при угрозе осложнения, когда воспалительный процесс распространяется на близлежащие ткани. Используют такие препараты, как Метронидазол, Доксициклин и Ампициллин. Если степень патологии средняя, врач может прописать Цефаклор. При тяжелом воспалительном процессе антибактериальные препараты (Спарфлоксацин, Цефотаксим) назначают внутримышечно. Детям антибиотик Азитромицин прописывают при появлении гнойных воспалений.

Лечение синусита народными средствами

При катаральном синусите лечение народными средствами применяется как дополнительная терапия наряду с использованием медикаментозных лекарств и физиотерапии или на завершающем этапе устранения патологии. Детям такие средства врач назначает в индивидуальном порядке. Основными формами народной медицины являются ингаляции и капли.

Паровые ингаляции разрешают только после снятия высокой температуры. Для них берут 0,5 л кипятка, немного остуженного, добавляют в него по 15 капель масел пихты и чайного дерева. В качестве альтернативы этим маслам можно применить сбор из 3 ст.л. листьев малины, 1 ст.л. цветков календулы и нескольких капель масла эвкалипта.

Процедуру проводят в положении сидя, закрыв голову и лицо махровым полотенцем. Ингаляции вдыхают ртом, а выдыхают носом. Длительность процедуры — 10 минут. Ее следует повторять 4 раза в день на протяжении недели.

Для приготовления капель смешивают до однородного состояния мед с соком алоэ или лука в пропорции 1:1, добавляют немного кипяченой воды. Капают средство в носовой проход с воспаленным синусом по 3-4 капли трижды в сутки на протяжении 7-10 дней.

Осложнения и профилактика

Осложнениями и последствиями синусита являются:

- менингит;

- абсцесс головного мозга;

- воспаление надкостницы;

- тромбоз сосудов глаз;

- конъюнктивит;

- заражение крови (сепсис).

Чтобы избежать осложнений, следует своевременно обратиться к врачу. Для профилактики катаральной патологии нужно регулировать влажность и температуру в помещении, закаляться и повышать иммунитет, принимать витамины, заниматься спортом, избегать переохлаждений и попадания в организм аллергенов.

Похожие статьи

Источник