История болезни хронический одонтогенный верхнечелюстной синусит

. : , , , , , , .

. ,

, , , , .

2

: …, .

..

: …,

..

———————————

: ——————–

1.

: —————————

: 12.11.1959 (47 )

:

: ——————————————————–

: 21.05.2007 , 14.55- 15.10

:

: .

: .

, : ,

: 21.05.2007 – 28.05.2007

2.

, , .

:

: , .

: , , , .

, :

– ; .

3.

, , , , . , . 10-12 6 . , . . – 14.05.2007 .

: . 21.05.2007 . -, – . 16 .

4.

. , . . . – . 6 . (6 ). , . 2 16 , .

: , , , , -. .

. , 2 .

. .

: .

5.

:

: ,

:

36,8

72

16

120/80 . . .

115/80 …

: 168

:

: 65

:

, – , , , .

, , , , . , , . , , . , , , . , ,

, , , , , , .

: , . , , – 2,5 . . , . .

. , .

,

, . . . . , , .

–

, , . , , .

.

. , , . . . .

.

, , , , , .

: , , . . . . .

.

.

.

.

, . , , .

, .

. , 16 .

.

.

82 88 .

5

: , . , .

: , , .

.

:

7

5 . | – |

6 | – |

7 | 7 |

8 | 8 |

9 | 9 |

10 | 10 |

11 | |

:

,

. , .

–

: , , , .

: 5 2 – , , , .

:

: 14 , 15 .

6.5 .

.

: , . , , ( , ) . , , , . , , . . .

: . , ” “, . . “caput medusae” . .

; , 79 , , , , , , . , , , .

I II aa.carotis communis aa.subclaviae, . . , .

( )

120 . . 80 . .

115 . . 80 . .

– 6

: , , , .

. . .

: , .

: ; , , ; ; ; , , , , ; . . . .

: , , .

: ; (, , ) , .

( , ) .

:

. . .

, . , , . , vv. avae superior et inferior .

:

.

3 ,

-. . 3 , , , , . .

:

. .

:

: , , , , – .

( – ):

, , 3 , . , 4 , , , , .

2 , 6 , , , , , , , .

, 2,5 , , , , , , . , 2 , , , , , , . , , . , , 2 .

: , , , . : – 9 , 8 , 7 .

:

: , – -8 , 6 ; .

(us lokalis)

, , . . 26 , . 26. .

– , . – .

: .

6.

: .

: , ; , 10-12 , , ; – . . 26 , , , . , , . , , . , , , . , , . , , , , , , . , – ( , ), : , .

7.

, , , .

8.

: – , . – .

: .

: 22.05.07

149 | 118-166 | |

4,79 | 3,5-5,0 *10 12 | |

9,9 | 4,0-9,0* 10 9 | |

: | 6 53 | 1-6% 45-70% |

1 | 0-5% | |

33 | 18-40% | |

7 | 2-9% | |

12 /

22.05.07

68 | 65-85 / |

88 | 6,9-10,5% |

13,6 | 8,5-20,5 / |

5,2 | 3,5-5,5/ |

: 23.05.07

: 15.03.07

9.

: .

: , , ; , 10-12 , , ; – . . 26 , , , . , , . , , . , , , . , , . , , , , , , . , – ( , ), : , .

10.

1. – , -.

2. :

Rp.: Cefotaxim 1,0

D.t.d. 10

S. 5 . .

3. :

Rp. : Sol.Naphthyzini 0,1%

D.t.d. 2

S. 1 3 5 .

.

23.05.07.

, 2% . . – . : .

Rp.: Sol. Furacilini 0, 02%

D.t.d. 5

S. . , . , .

25.05.07

, 2% . . – . : .

Rp.: Sol. Furacilini 0, 02%

D.t.d. 5

S. . , . , . – .

13.

21.05.07

, , , . t 36,8,

72/, 16/

120/80 …

115/80 …

. . . , . , .

:

.

15

Rp.: Cefotaxim 1,0

D.t.d. 10 in amp.

S. 5 . .

-.

23.05.07

, , , , . t 36,6.

76/, 18/

120/70 …

115/70 …

. . .

.

:

.

15

:

Rp.: Cefotaxim 1,0

D.t.d. 10

S. 5 . .

:

Rp.: Paracetamoli 0,5

D.t.d. 20

S. 1 3 .

Rp. : Sol.Naphthyzini 0,1%

D.t.d. 2

S. 1 3 5 .

7 . 10 .

– .

25.05.07

, , . t 36,8,

72/, 16/

110/70 …

110/70 …

. . , . .

:

.

15

:

Rp.: Cefotaxim 1,0

D.t.d. 10 in amp.

S. 5 .

:

Rp.: Paracetamoli 0,5

D.t.d. 20

S. 1 3 .

Rp. : Sol.Naphthyzini 0,1%

D.t.d. 2

S. 1 3 5

7 . 10 .

– . – .

14.

1. .

2. – .

3. .

: . . , . . .

[668,9 K], 30.03.2012

. . . . . – .

[5,7 M], 03.03.2016

, . . , .

[1,1 M], 26.11.2010

. : , , , . : , , , , .

[18,1 K], 24.05.2009

, , . , . , .

[31,9 K], 18.05.2010

, . , . , . .

[24,4 K], 24.12.2010

. . . . . . .

[34,7 K], 03.03.2009

- ?

, , ..

PPT, PPTX PDF- .

.

Источник

Клиническая база МИ РУДН

Лечение заболеваний горла

Лечение заболеваний носа

Детское ЛОР-отделение

Прием врача-сурдолога

Прием врача-фониатра

В ЛОР-отделение клиники №1 ВиТерра Беляево обратился пациент А., 29 лет, с жалобами на заложенность носа, затруднение носового дыхания, неприятный запах из носа, головную боль, слабость, подъём температуры.

Поделиться:

В ЛОР-отделение клиники №1 ВиТерра Беляево к врачу – отоларингологу Губиевой Б.И. поступил пациент А., 29 лет.

Жалобы пациента на: заложенность носа, затруднение носового дыхания, неприятный запах из носа, головную боль, слабость, подъем температуры.

Из анамнеза

Около 7-ми дней назад, на приёме у стоматолога в другом ЛПУ, пациенту производилась экстракция зуба мудрости верхней челюсти слева. Операция прошла удовлетворительно. Однако, спустя два дня, пациент отметил заложенность носа, выделения из носа, так же почувствовал неприятный привкус во рту.

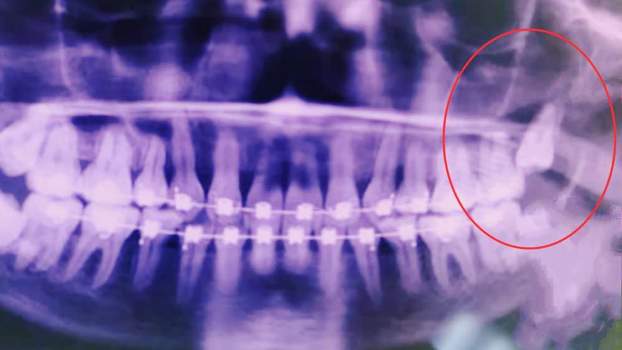

Снимок до удаления зуба

Осмотр и диагностика

На момент осмотра ЛОР-врачом, у пациента была установлена температура 37,2, слизистая полости носа гиперемирована и отечна, больше слева, в общем носовом ходе слева – обильное гнойное отделяемое.

При осмотре полости рта – скудное гнойное отделяемое в области экстракции восьмого зуба. Уже на данном этапе был заподозрен диагноз – Одонтогенный гайморит.

Одонтогенные гаймориты случаются довольно часто. В подавляющем большинстве случаев причинами их возникновения бывают 4,5,6-ые зубы верхней челюсти, так как их корни зачастую выстилают дно наших пазух. Но в данном, довольно редком случае, причиной стал восьмой зуб, корень которого рос под углом к в/ч пазухе (это стало известно из ортопонтограммы, предоставленной пациентом). Удаление зуба привело к деформации нижней стенки в/ч пазухи и ее сообщению с микрофлорой рта, в результате чего возник гнойный очаг.

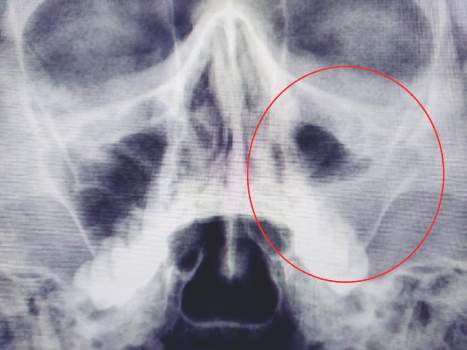

Пациент был направлен на рентгенографию ППН (придаточных пазух носа). На рентгенограмме выявлен уровень жидкости в верхнечелюстной паухе слева.

На снимке уровень жидкости, до лечения

Лечение

После установки диагноза, пациенту было назначено лечение: системная антибиотикотерапия, противоотечная терапия, местная (деконгенстанты, альфа-адреномиметики, НПВС), а так же курс промывания в/ч пазух. Так же, лечение данного пациента проводилось совместно со стоматологами, так как верхнечелюстные пазухи – это область соприкосновения двух смежных специальностей – проводилась санация полости рта.

Надо отметить, что лечение одонтогенных гайморитов гораздо эффективнее при пункциях в/ч пазух, но не каждый пациент готов и сразу решается на такое, поэтому было принято решение вести пациента выбранным путём, а в случае отсутствия динамики – приступить к пункциям.

Пациент находился под динамическим наблюдением врачей, добросовестно выполнял все предписания.

Результаты

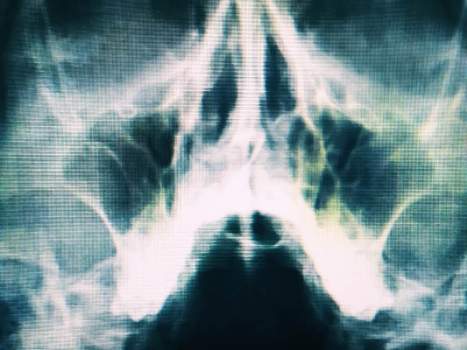

Лечение шло с положительной динамикой, и уже через неделю, на повторной рентгенограмме ППН сохранялся лишь незначительный пристеночный отек.

Снимок, сделанный после лечения

Самочувствие пациента гораздо улучшилось, ушла головная боль, заложенность носа, исчез неприятный запах из носа и привкус во рту, промывка, жидкость при дренировании пазух стала чистой, стоматологами так же отмечалась положительная динамика – область экстракции зуба затянулась и закрылась.

Из всего выше перечисленного, хочется акцентировать внимание на следующем факте: пациентам никогда не стоит забывать о своевременной санации полости рта, и даже, уже после удаления больных зубов, не забывать о возможных осложнениях.

Пишите нам@viterramed.ru

БеляевоКлиника Ви-Терра

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Яременко А.И. 1 Матина В.Н. 1 Суслов Д.Н. 1 Лысенко А.В. 1

1 ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова Минздравсоцразвития России»

В статье представлены последние данные о распространенности хронического одонтогенного синусита в мире. Приведены основные причины его возникновения: хронические очаги одонтогенной инфекции, инородные тела, перфорации дна верхнечелюстной пазухи, возникшие в процессе и после удаления зубов на верхней челюсти. Сопоставлены формы одонтогенного гайморита и соответствующие им морфологические изменения слизистой верхнечелюстной пазухи. Описаны применяемые на сегодняшний день хирургические методы лечения хронического одонтогенного гайморита. Представленные данные свидетельствуют о целесообразности мультидисциплинарного подхода к лечению больных хроническим одонтогенным синуситом.

хронический одонтогенный синусит

обзор

причины синусита

хирургическое лечение

1. Дывыдов Д.В. и др. Одонтогенный верхнечелюстной синусит: особенности диагностики и лечения //Вестник оториноларингологии. – 2014. – № 1. – С. 4-7.

2. Тимофеев А.А., Весова Е.П., Ушко Н.А. Гивалекс при профилактике послеоперационных осложнений у больных с одонтогенным хроническим гайморитом //Современная стоматология. – 2014. – № 2. – С. 68-73.

3. Нестерова К.И. и др. Перфоративный одонтогенный верхнечелюстной синусит: предпосылки формирования и профилактика с помощью репаративного остеогенеза фактором роста //Российская оториноларингология. – 2014. – № .6. – С. 71.

4. Сипкин А.М. и др. Верхнечелюстной синусит: современный взгляд на диагностику, лечение и реабилитацию // Альманах клинической. – 2013. – № 28.

5. Попова М.Е., Киков Р.Н., Шалаев О.Ю. Заболеваемость верхнечелюстным синуситом у лиц с различным антропометрическим строением челюстно-лицевой области //Вестник новых медицинских технологий. – 2013. – № 1. – С. 18-24.

6. Иорданишвили А.К., Никитенко В.В., Балин Д.В. Возрастные особенности клинического течения одонтогенного верхнечелюстного синусита// Стоматология. – 2013. – № 5. – С. 25-28.

7. Гулюк А.Г. и др. Морфологические изменения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при различных формах хронического одонтогенного гайморита. Часть I //Современная стоматология. – 2013. – № 4. – С. 131-136.

8. Даминов Р.О. и др. Патология носа и околоносовых пазух у пациентов, нуждающихся в операции синус-лифтинга и дентальной имплантации //Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2014. – № 1. – С. 39-41.

9. Вишняков В.В., Макарова Н.В., Пашовкина О.В. Изменения слизистой оболочки при хроническом верхнечелюстном синусите, вызванном инородными телами // Вестник оториноларингологии. 2014. – № 1. – С.12-14.

10. Вишняков В.В. Совершенствование методов диагностики и лечения хронического одонтогенного верхнечелюстного синусита: дисс…канд. мед. наук. – М., 2014. – 100 с.

11. Побережник Г.А., Омельченко О.А. Морфологические изменения слизистой оболочки гайморовой пазухи в зависимости от причины верхнечелюстного синусита // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2013. – № 1. – С. 325-338.

12. Иванов Ю.В. Патогенетический подход к профилактике и лечению одонтогенных верхнечелюстных синуситов : дис. – С-Петербург, 2009. – 18 с. 2007.

13. Лопатин А.С., Сысолятин С.П., Сысолятин П.Г. Хирургическое лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита //Рос. стомат. журн. – 2001. – № 3. – С. 25-29.

14. Быстрова О.В. Повышение эффективности лечения пациентов с хроническими верхнечелюстными синуситами, вызванными стоматологическими пломбировочными: дис. – М., 2011. – 118 с.

15. Ярова C.П., Яценко Е.А., Яценко И.И. Микрофлора гайморовых пазух у больных с одонтогенным гайморитом в зависимости отхарактера течения заболевания //Питання експериментальної та клінічної медицини. – 2013. – № 17, Т. 1. – С. 364-367.

16. Худайбергенов Г.Г. Современный подход к диагностике и лечению больных с одонтогенным верхнечелюстным синуитом: дис. – М., 2010. – С. 106.

17. Агафонов АА. Сравнительная оценка методов классической и эндоскопической синусотомии: автореф. дис. … канд. мед. наук /А.А. Агафонов. – М., 2006. – 23 с.

18. Барер Г.М. Применение гидроксиаполсодержащей цинк- эвгеноловой пасты для пломбирования зубов при лечении периодонтита // Стоматология. – 1996. – № 5. – С. 26-27.

19. Шульман Ф.И. Клинико-морфологическое обоснование методов лечения верхнечелюстного синусита, возникшего после эндодонтического лечения зубов, автореф. дис… канд. мед. наук / Ф.И. Шульман. – Спб., 2003. – 34 с.

20. Шульман С.В. Инородные тела верхнечелюстных пазух. Тактика врача / Ф.И. Шульман, В. А. Козлов // Tp.VII съезда стоматологов. – M., 2001. – С. 98-100.

21. Matsumoto Y. et al. Association between odontogenic infections and unilateral sinus opacification //Auris Nasus Larynx. – 2015. – Т. 42. – № 4. – С. 288-293.

22. Hoskison E. et al. Evidence of an increase in the incidence of odontogenic sinusitis over the last decade in the UK //The Journal of Laryngology & Otology. – 2012. – Т. 126. – № 01. – С. 43-46.

23. Agusti E.B. et al. Foreign bodies in maxillary sinus //Acta Otorrinolaringologica (English Edition). – 2009. – Т. 60. – № 3. – С. 190-193.

24. Venetis G. et al. Endoscopic assistance in the diagnosis and treatmentof odontogenic maxillary sinus disease //Oral and maxillofacial surgery. – 2014. – Т. 18. – № 2. – С. 207-212.

25. Huang Y.C., Chen W.H. Caldwell-Luc operation without inferior meatal antrostomy: a retrospective study of 50 cases //Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. – 2012. – Т. 70. – № 9. – С. 2080-2084.

26. Arias-Irimia O. et al. -analysis of the etiology of odontogenic maxillary sinusitis //Med Oral Patol Oral Cir Bucal. – 2010. – Т. 15. – № 1. – С. e70-3.

27. Matsumoto Y. et al. Association between odontogenic infections and unilateral sinus opacification //Auris Nasus Larynx. – 2015. – Т. 42. – № 4. – С. 288-293.

28. Wang K.L. et al. Odontogenic sinusitis: a case series studying diagnosis and management //I nternational forum of allergy & rhinology. – 2015.

Хронический одонтогенный верхнечелюстной синусит (ХОВЧС) – воспалительное заболевание слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи (ВЧП), вызванное одонтогенной инфекцией, является широко распространенным заболеванием. По данным Г.З. Пискунова хроническим риносинуситом в России страдают около 15 % населения. По данным иностранных источников 14-20 % населения планеты [8].

Синуситы одонтогенной этиологии составляют от 26 до 40 % среди всех воспалительных заболеваний верхнечелюстной пазухи [2]. Данные литературы свидетельствуют, что количество пациентов с ХОВЧС неуклонно растет и составляет от 4 до 7 % от всех воспалительных процессов челюстно – лицевой области [5]. За последние 10 лет заболеваемость выросла в 3 раза, составляя от 2 до 50 % всех больных верхнечелюстными синуситами (ВЧС) [3]. В основном ХОВЧС заболевают лица трудоспособного возраста (72 % больных в возрасте 30-50 лет). Это объясняется возрастной частотой заболеваемости кариесом [1]. По данным Arias-Irimia O. и соавт. (2010 г.) ХОВЧС чаще болеют женщины старше 50 лет. Чаще всего причиной ХОВЧС является очаг хронической инфекции в области моляров, а основным провоцирующим обострение фактором – их экстракция [26].

В странах западной Европы и Северной Америки частота ХОВЧС составляет около 10-12 % всех ВЧС [3]. В исследованиях Matsumoto Y. и соавт. (2015 г.) из 190 больных односторонним хроническим синуситом у 138 (72,6 %) выявлена одонтогенная причина развития воспалительного процесса [21].

Одонтогенными источниками инфекции могут быть хронические воспалительные очаги зубочелюстной системы, чаще в области больших и малых верхних коренных зубов, прилегающих к нижней стенке пазухи, гранулемы у верхушек корней зубов, субпериостальные абсцессы, пародонтит, а также инородные тела верхнечелюстных паух: пломбировочный материал, фрагменты стоматологических инструментов, корни зубов после осложненного удаления, турунды [1]. Jerome R. Lechien и соавт. (2015 г.) при исследовании причин возникновения ХОС у 674 больных в 65,7 % случаев выявили ятрогенную причину, а в 25,1 % случаев – апикальный очаг инфекции [27]. У людей молодого и среднего возраста основной причиной ХОВЧС являются периапикальные очаги инфекции, в то время как у людей старших возрастных групп – сочетанные периодонто-пародонтальные очаги хронической одонтогенной инфекции [6].

В последнии годы возросла до 41-77 % частота перфоративных форм ХОВЧС [4]. По данным М.Е. Попова и соавт. у 54 % больных с ХОВЧС отмечается долихоцефалический тип строения черепа, характеризующийся большим объемом верхнечелюстной пазухи и узким альвеолярным отростком верхней челюсти [5]. По данным А.К. Иорданишвили и соавт. высокая частота «перфоративных» воспалительных процессов верхнечелюстных пазух (39 %) отмечалась у людей старших возрастных групп [6]. Установлено, что в первые 3-4 недели после возникновения ороантрального сообщения в слизистой оболочке нижних отделов ВЧП наблюдается картина острого воспаления, а спустя 3 месяцева – картина продуктивного воспаления. В слизистой оболочке верхних отделов ВЧП в эти сроки выражен аллергический компонент воспаления с наличием в составе клеточного инфильтрата эозинофилов [12].

Значительную часть ХОВЧС синуситов составляют процессы, вызванные попаданием и персистенцией инородных тел в ВЧП. По данным Bodet Agustí E. и соавт. из 68 больных прооперированных по поводу хронического риносинусита у 11 (16 %) выявлены инородные тела стоматологического происхождения [23]. Инородные тела могут быть представлены осколками и корнями зубов, пломбировочным материалом, имплантатами, а так же костно-замещающими материалами.

В связи с крайней чувствительностью слизистой оболочки околоносовых пазух к воздействию различных экзогенных факторов, проникновение в просвет ВЧП инородных тел ведет к ее качественным изменениям и нарушению нормальной физиологической функции. Склероз и утолщение слизистой оболочки ВЧП, развившиеся вследствие хронического воспаления, рассматриваются как предрак [9]. По данным А.Г. Гулюк и соавт. (2013 г.) наиболее характерными проявлениями хронического гайморита в целом со стороны эпителия являются обширные участки эрозирования, утолщения, разволокнения и разрыва базальной мембраны; со стороны собственной пластинки слизистой оболочки – отек ткани, воспалительные и геморрагические инфильтраты, полнокровие сосудов Слизистая оболочка ВЧП больных ХОВЧС, с инородным телом в просвете пазухи, характеризуется очагами некроза и десквамации эпителия, обширными лимфоцитарными инфильтратами и очагами геморрагий. Эозинофильный инфильтрат в слизистой оболочке ВЧП у больных хроническим одонтогенным гайморитом, вызванным инородным телом свидетельствовал о присоединении аллергического компонента [7].

По данным Г.А. Побережникова и соавт. (2013 г.) длительно существующие воспалительные процессы в синусах могут приводить к возникновению тяжелых гиперпластических процессов, вплоть до развития опухолей и генерализации инфекционного процесса [11].

Важным звеном в патогенезе ХОВЧС являются нарушения вентиляционной и дренажной функций естественного соустья ВЧП: и изменение нормальной гистологической структуры мерцательного эпителия. В результате длительно существующее хроническое воспаление влечет за собой нарушение мукоцилиарного клиренса и блокирует нормальную дренажную функцию соустья [13]. Поэтому лечение хронического гайморита должно осуществляться совместно челюстно-лицевыми хирургами и оториноларингологами.

Существующие методы лечения больных ХОВЧС, по мнению большинства авторов, не всегда позволяют достигнуть хороших результатов, предупредить развитие послеоперационных осложнений, уменьшить затраты и нуждаются в дальнейшем совершенствовании [12].

С позиций патоморфологии и патофизиологии оптимальная лечебная тактика при ХОВЧС должна заключаться в удалении патологического содержимого из пораженной пазухи (полипов, грануляций, грибковых масс, инородных тел) и восстановлении ее нормального дренажа и аэрации через естественное отверстие в среднем носовом ходе [13]. При наличии периапикального одонтогенного очага инфекции, его необходимо устранить.

Вместе с тем, способ хирургической санации ВЧП вызывает споры [14]. На сегодняшний день наиболее широко используется метод радикальной гайморотомии по Колдуэллу-Люку. Этот метод травматичен, при его применении не нормализуется функция остиомеатального комплекса, изменение структур которого приводит к нарушению вентиляции и дренажа верхнечелюстной пазухи, что способствует хронизации процесса [15]. К числу послеоперационных осложнений относят: частичную или полную облитерация ВЧП рубцовой тканью, втяжение и ущемление мягких тканей и нервных стволов в костном дефекте передней стенки ВЧП, заращение соустья с полостью носа, нарушение чувствительности зубов, кожи верхней губы, крыла носа, невралгии тройничного нерва, расшатывание зубов, рубцовую деформацию тканей подглазничной области, травму носослезного канала, слезотечение, остеомиелит верхней челюсти [16]. Процент послеоперационных осложнений достигает 80 %. [17, 18]. По мнению большинства авторов, наносимая хирургическая травма не адекватна тяжести патологии [14]. Однако, есть данные о том, что радикальная операция на ВЧП по Колдуэллу-Люку ведет к элиминации очага инфекции и образованию полноценного в функциональном плане мерцательного эпителия [16]. С целью снижения травматичности операции предложен целый ряд ее модификаций [14]. Так, например, Huang Y.C и соавт. (2012 г.) предлагают выполнять радикальную гайморотомию по Колдуэллу-Люку без наложения антростомы, что по их данным способствует снижению риска послеоперационных осложнений. Авторы считают не рациональным наложение соустья с нижним носовым ходом при лечении ХОС [25]. Но несмотря на это частота осложнений остается на уровне 30-50 % [19, 20].

Применение эндоскопических технологий для лечения ХОВЧС позволила существенно снизить риск послеоперационных осложнений. Преимущества эндоскопической хирургии ОНП заключаются не столько в минимальном доступе, сколько в щадящем подходе с сохранением неизмененной слизистой оболочки и восстановлением нормальной вентиляции и дренирования ОНП [10]. Эндоскопическая гайморотомия является методом выбора для лечения больных ХОВЧС, нуждающихся в операции синус-лифтинга. По данным Kevin L. Wang и соавт. (2015 г.) лечение больных ХОВЧС требует индивидуального подхода к каждому пациенту, и должно включать в себя хирургическое стоматологическое лечение и эндоскопическое вмешательство на верхнечелюстной пазухе [28].

Venetis G и соавт., (2014 г.) функциональная эндоскопическая хирургия пазух становится все более популярным методом хирургического лечения больных ХОВЧС, но в некоторых случаях классическая радикальная гайморотомия по Колдуэллу-Люку неизбежна [24]. На ряду с этим, по данным Hoskison E и соавт. (2012 г.) число больных ХОС нуждающихся в хирургическом лечении ежегодно растет [22].

Таким образом, литературные данные свидетельствуют о необходимости планирования и лечения больных ХОВЧС совместно челюстно-лицевыми хирургами и оториноларингологами.

Итогом их совместной работы должны стать восстановление дренажной и вентиляционной фунции ВЧП, элиминация инородных тел и патологических тканей из просвета ВЧП, а так же создание оптимальных условий для дальнейшего протезирования.

Библиографическая ссылка

Яременко А.И., Матина В.Н., Суслов Д.Н., Лысенко А.В. ХРОНИЧЕСКИЙ ОДОНТОГЕННЫЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 10-5. – С. 834-837;

URL: https://applied-re.ru/ru/article/view?id=7638 (дата обращения: 25.05.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник