Аллергический ринит дифференциальный диагноз

Диагноз аллергического ринита устанавливают на основании данных анамнеза, характерных клинических симптомов и выявления причинно-значимых аллергенов (при кожном тестировании или определении титра аллергенспецифических IgE in vitro в случае невозможности проведения кожных проб).

Анамнез и физикальное обследование

При сборе анамнеза необходимо уточнить наличие аллергических болезней у родственников, характер, частоту, продолжительность, тяжесть симптомов, сезонность, ответ на лечение, наличие у пациента других аллергических заболеваний, провоцирующие факторы. Проводят риноскопию (осмотр носовых ходов, слизистой оболочки полости носа, секрета, носовых раковин и перегородки). У больных с аллергическим ринитом слизистая оболочка обычно бледная, цианотично-серая, отёчная. Характер секрета слизистый и водянистый. При хроническом или тяжёлом остром аллергическом рините обнаруживают поперечную складку на спинке носа, образующуюся у детей в результате «аллергического салюта» (потирание кончика носа). Хроническая назальная обструкция приводит к формированию характерного «аллергического лица» (тёмные круги под глазами, нарушение развития лицевого черепа, включающее неправильный прикус, дугообразное нёбо, уплощение моляров).

Лабораторные и инструментальные методы

Кожное тестирование и аллергосорбентный тест применяют для дифференциальной диагностики аллергического и неаллергического ринитов; эти методы также позволяют определить причинно-значимые аллергены.

Кожное тестирование

Правильно выполненное кожное тестирование позволяет оценить наличие IgE in vivo; исследование показано пациентам, у которых:

- плохо контролируемые симптомы [персистирующие назальные симптомы и/ или неадекватный клинический ответ на интраназальные глюкокортикоидные средства];

- не уточнён диагноз, основанный на данных анамнеза и физического обследования;

- присутствует сопутствующая персистирующая бронхиальная астма и/ или рецидивирующий синусит либо отит.

Кожное тестирование – быстрый, безопасный и недорогой метод исследования, подтверждающий наличие IgE. При постановке кожных проб с бытовыми, пыльцевыми и эпидермальными аллергенами реакцию оценивают через 20 мин по размерам папулы и гиперемии. За 7-10 сут до этого необходимо отменить антигистаминные препараты. Кожное тестирование должен проводить специально обученный медицинский персонал. Конкретный набор аллергенов варьирует в зависимости от предполагаемой чувствительности к ним и географической зоны.

Иммуноаллергосорбентный тест

Иммуноаллергосорбентный тест – менее чувствительный и более дорогостоящий (по сравнению с кожными пробами) метод обнаружения специфических IgE в сыворотке крови. У 25% больных с положительными кожными пробами результаты аллергосорбентного теста отрицательны. В связи с этим данный метод имеет ограниченное применение в диагностике аллергического ринита. Отменять антигистаминные препараты перед проведением исследования не нужно.

RAST – радиоаллергосорбентный тест (предложен WIDE в 1967 г.) – выявление повышенной концентрации иммуноглобулинов класса Е в сыворотке крови у больных с атопической аллергией. По результатам он совпадает с достоверностью кожных реакций, однако его можно проводить не только в период ремиссии, но и при обострении. Следует отметить, общий уровень IgE у детей при АР составляет не более 50%, это ниже, чем у взрослых. При рождении он равен 0-1 кЕ/л и возрастает постепенно.

PRIST – радиоиммуносорбентный тест – похожая методика, различия состоят в возможности учитывать образующиеся радиоактивные комплексы с помощью счётчика у-излучения.

Риноскопическая картина

В период обострения она мало отличается от таковой у взрослых: характерен отёк нижних носовых раковин, в связи с этим они приобретают беловатый цвет. Реже встречают так называемые пятна Воячека и синюшность слизистой оболочки, выделения в основном носят серозно-слизистый характер. Часто в период обострения мы наблюдали отёк слизистой оболочки в области среднего носового хода, напоминающий небольшой полип, мягкий при зондировании. В период вне обострения риноскопическая картина становилась совершенно нормальной, а средний носовой ход полностью освобождался от отёчной ткани. Такой симптом мы называем отёчным этмоидитом, по всей вероятности, это предвестник полипозного этмоидита у взрослых и основная причина нарушения клиренса околоносовых пазух. При появлении такого симптома, особенно если он сочетается с обильными слизистыми выделениями, проводят дифференциальную диагностику с муковисцидозом.

Новые возможности для осмотра полости носа появились в последние годы в связи с применением современных эндоскопических технологий. Условно среди них можно выделить две основные методики. Первую – осмотр с помощью операционного микроскопа – используют уже более 20 лет. Можно использовать разное увеличение. Основной недостаток метода – ограничение бокового обзора, поэтому предпочтительнее использовать прямые жёсткие или гибкие эндоскопы, позволяющие не только получить представление о всей мозаике латеральной стенки носа, но и при определённом искусстве произвести прямой осмотр некоторых околоносовых пазух через естественные соустья. С помощью фиброскопа легко осмотреть задний отдел полости носа, получить представление о состоянии сошника. Гораздо реже, чем у взрослых, в детском возрасте обнаруживают гипертрофические изменения носовых раковин. Анемизация практически всегда приводит к уменьшению размеров раковин. Травматическое искривление перегородки носа встречают в детском возрасте редко. Однако врождённые нарушения в виде шипов, особенно ближе ко дну полости носа, при аллергическом рините выявляют довольно часто, но, к сожалению, остаются без внимания. Особенно тщательно следует осмотреть задние отделы перегородки в области сошника, именно в этой области при аллергическом рините выявляют подушкообразные утолщения за счёт разрастания кавернозной ткани. Эти патологические изменения часто остаются нераспознанными в связи с трудностями задней риноскопии у ребёнка. При осмотре носоглотки обычно обращает внимание большое количество слизи в её куполе, отёчные валики устьев слуховых труб. Размер и цвет аденоидных вегетации зависит от времени осмотра, в период обострения они беловатые или синюшные, покрыты вязкой слизью. Ребёнок пытается её откашлять, но безуспешно. При фарингоскопии во время обострения аллергического ринита часто выявляют отёчность мягкого нёба и язычка, это приводит уже не только к закрытой, но и к открытой гнусавости. Все эти изменения в детском возрасте очень быстро проходят. Это необходимо помнить при анализе рентгенограмм носоглотки и околоносовых пазух. Снижение пневматизации пазух, а также увеличенную тень аденоидов в этот период следует оценивать критически. Рентгенологические данные ценны только в тех случаях, когда снимки сделаны в период ремиссии. В детском возрасте органические изменения (пристеночно-гиперпластическая форма гайморита, не говоря уже о полипозно-гнойных процессах) встречаются реже, чем у взрослых.

К самым частым заболеваниям ЛОР-органов, сопутствующим аллергическому риниту, относят риносинуситы, аденоидиты, гипертрофию глоточной миндалины, рецидивирующие и экссудативные средние отиты, полипоз носа, шипы носовой перегородки, гранулёзные фарингиты, подскладковые ларингиты. В целом можно сказать, приблизительно в 70% случаев наблюдают только поражение носа и околоносовых пазух, в 20% – воспаление в носоглотке и в 10% – в гортани. Лечение и устранение этой патологии – непременные условия успешного лечения аллергического ринита, однако подход в каждом случае должен быть дифференцированным. Определённый интерес представляют сопутствующие аллергическому риниту аллергические заболевания других органов. Чаще всего, примерно в 50% случаев, наблюдают его сочетание с экссудативным диатезом, в 30% – с конъюнктивитом. Приблизительно у 25% детей аллергический ринит сочетается с бронхиальной астмой. Особое место занимает сочетание аллергических заболеваний носа и околоносовых пазух с патологией бронхов и лёгких. Еще в 1929 г. Wasson ввёл понятие синобронхита. Далее эта патология получала разные названия: синусопневмония, синусобронхопневмональньй синдром, аденосинусобронхопневмония. Наиболее популярное название в настоящее время – респираторные аллергозы. Их чаще встречают у детей в возрасте от 4 до 9 лет. Данный вопрос очень сложный, но, без сомнения, он определяется взаимоотрицательным влиянием патологических очагов в полости носа, околоносовых пазухах, бронхах и лёгких. Механизм этого влияния может быть разным: рефлексогенным, топическим, аллергенным или иным, но принцип от этого не меняется. Оставленные без лечения аллергического ринита в 40% случаев переходят в бронхиальную астму. Принято считать, что аллергический риносинусит расценивают как предастматическое состояние, хотя в определённых случаях наблюдают и одновременный дебют риносинусита и бронхиальной астмы.

Местные методы исследования

Секрет из полости носа:

- определение количества и расположения эозинофилов;

- определение содержания бокаловидных клеток;

- определение содержания тучных клеток (клеток-мишеней);

- определение уровня IgE. Сыворотка крови носовых раковин:

- определение количества эозинофилов;

- определение уровня IgE. Ткани:

- исследование слизистой оболочки раковин и придаточных пазух носа;

- исследование полипов носа и его придаточных пазух.

RAST и PRIST тесты используют также для определения уровня IgE в крови раковин носа и в секрете носовой полости. В последнее время популярно определение уровня IgE в жидкости из полипов.

Определение количества эозинофилов в секрете носовой полости

Секрет для исследования получают с помощью аспирации грушей или шприцем, но лучше делать отпечатки с поверхности носовых раковин специальными шлифованными стёклами. В этом случае в мазке сохраняется групповое расположение эозинофилов, это подтверждает диагноз. В мазках исследуют также бокаловидные и тучные клетки. Цитограмма – хороший метод диагностики аллергического ринита у детей вследствие её полной безопасности и безболезненности.

Дополнительные методы исследования (не рекомендованы для рутинного применения)

- Провокационные пробы с аллергенами в детской клинической практике имеют ограниченное применение, их выполняют только в специализированных медицинских учреждениях аллергологического профиля.

- Рентгенографию (КТ) околоносовых пазух проводят при подозрении на синусит.

- Эндоскопическое исследование носовой полости/носоглотки после консультации ЛОР-врача используют для исключения других причин затруднения носового дыхания (инородное тело, искривление носовой перегородки и др.).

Дифференциальная диагностика аллергического ринита

- Острый инфекционный ринит при острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) проявляется заложенностью носа, ринореей, чиханием. Назальные симптомы преобладают на 2-3-й день и угасают к 5-му дню заболевания. Клинические проявления, сохраняющиеся более 2 нед, могут свидетельствовать об аллергическом рините.

- Вазомоторный ринит – одна из наиболее распространённых форм неаллергических ринитов (идиопатический ринит). Характерна постоянная заложенность носа, усиливающаяся при перепадах температуры, влажности воздуха и при резких запахах. Существует гиперсекреторный вариант с персистирующей ринореей, при котором возникает незначительный зуд носа, чихание, головные боли, аносмия, синуситы. Наследственность по аллергическим заболеваниям не отягощена, также не характерна сенсибилизация к аллергенам. При риноскопии в отличие от аллергического ринита, для которого характерны цианоз, бледность, отёк слизистой оболочки, выявляют гиперемию, вязкий секрет.

Дифференциальная диагностика аллергического и вазомоторного ринита

Клинические критерии | Аллергический ринит | Вазомоторный ринит |

Особенности анамнеза | Возникает в раннем детстве | Возникает в старшем возрасте |

Контакт с причинноэначимым аллергеном | Пыльца растений, домашняя пыль и др. | Аллерген не выявляют |

Сезонность заболевания | Возможна | Не характерна |

Эффект элиминации | Присутствует | Отсутствует |

Другие аллергические заболевания | Часто присутствуют | Отсутствуют |

Наследственная предрасположенность | Часто присутствует | Отсутствует |

Другие критерии | Анатомические дефекты выявляют редко; сочетание с конъюнктивитом, БА, атопическим дерматитом, аллергической крапивницей | Развитию вазомоторного ринита часто предшествуют длительное применение сосудосуживающих капель, искривление или дефект носовой перегородки |

Риноскопия | Слизистая оболочка бледно-розовая (вне обострения), цианотичная, отёчная (при обострении) | Слизистая оболочка синюшная, мраморная, пятна Воячека, гипертрофия слизистой оболочки |

Кожные тесты | Положительные с причинно-значимыми аллергенами | Отрицательные |

Концентрация общего IgE в крови | Повышена | В пределах нормы |

Эффект применения антигистаминных препаратов/местных глюкокортикостероидов | Выраженный положительный | Отсутствует или менее выражен (ГКС могут быть эффективными при этом заболевании) |

Содержание эозинофилов в крови | Часто повышено | Обычно нормальное |

- Медикаментозный ринит – результат длительного применения сосудосуживающих назальных препаратов, а также вдыхания кокаина. Отмечают постоянную назальную обструкцию, при риноскопии слизистая оболочка ярко-красного цвета. Характерен положительный ответ на лечение интраназальными глюкокортикостероидами, которые необходимы для успешной отмены препаратов, вызывающих данное заболевание.

- Неаллергический ринит с эозинофильным синдромом характеризуют выраженная назальная эозинофилия, отсутствие положительного аллергологического анамнеза, отрицательные результаты кожного тестирования. Отмечают персистирующие симптомы, слабо выраженное чихание и зуд, склонность к образованию назальных полипов, отсутствие адекватного ответа на лечение антигистаминными препаратами, хороший эффект при применении интраназальных глюкокортикостероидов.

- Односторонний ринит предполагает назальную обструкцию в результате инородного тела, опухоли, полипов носа, которые возможны при неаллергическом рините с эозинофильным синдромом, хроническом бактериальном синусите, аллергическом грибковом синусите, аспириновой астме, муковисцидозе и синдроме неподвижности ресничек эпителия. Одностороннее поражение или полипы носа для неосложнённого аллергического ринита не характерны.

Назальные симптомы характерны для некоторых системных заболеваний, в частности для гранулематоза Вегенера, который проявляется постоянной ринореей, гнойным/геморрагическим отделяемым, язвами в полости рта и/или носа, полиартралгией, миалгией, болями в области околоносовых пазух.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]

Источник

Журнал «Российская оториноларингология»

№3(10)2004

УДК 616.211-002.193-056.3

Дифференциальная диагностика аллергического и инфекционного ринитов: уровень внеклеточных пероксидаз в назальном секрете.

М.А. Мокроносова1, Ю.И. Кочетова1, Х.Ш. Давудов2, Г.Д. Тарасова2, Е.В. Смольникова1, В.М. Зайцев2

ГУ Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, г. Москва (Директор – акад. РАМН Б.Ф. Семёнов)

ГУ Научно-клинический центр оториноларингологии МЗ РФ, г. Москва (Директор – проф. Н.А. Дайхес)

В последнее время в литературе широко дискутируется вопрос о влиянии инфекции на течение персистирующего аллергического ринита.

В проведённом ранее обследовании больных аллергическим ринитом было выявлено, что постоянным представителем микрофлоры в полости носа являются S. aureus и добавочным S. Epidermidis и Corynobacterium spp. [3].

Особое внимание уделяют инфекции, обусловленной S. aureus, что связано со способностью этих микроорганизмов продуцировать суперантигены. Объективно оценить, является ли присутствие S. aureus в назальной полости носительством или фактором персистирующей инфекции, необходимо для назначения адекватной терапии [7].

Хорошо изучена роль нейтрофилов в противоинфекционном иммунном ответе. Важная форма реактивности нейтрофилов – активация кислорода с превращением его в мощный инструмент биоагрессивности. Активация молекулярного кислорода сводится к его частичному восстановлению с образованием частичных радикалов (супераксидный анион, синглетный кислород, гидроксильный радикал) и перекиси водорода. Вместе с миелопероксидазой (МПО) и галогенами они формируют аппарат кислородзависимой биоцидности — важнейшее эффекторное звено фагоцитарных реакций и один из чувствительных индикаторов возбуждения клеток. Интенсивность окислительных процессов имеет прямое отношение к степени цитотоксического эффекта [9].

Таким образом, роль нейтрофилов и продуктов их активации, таких как, например, МПО, до сих пор не изучена. МПО — протеин, высвобождающийся из основных гранул нейтрофилов в процессе их активации. Выявлено достоверное увеличение уровня МПО в сыворотке крови детей с бронхиальной астмой легкой степени, не получавших противовоспалительную терапию, по сравнению с неатопическими пациентами. Предполагается, что нейтрофилы у пациентов с бронхиальной астмой обладают повышенной способностью к активации и высвобождению активных веществ из гранул. И уровень сывороточного МПО резко возрастает при астматическом приступе, вместе с увеличением уровня эозинофильного катионного протеина, что свидетельствует о хроническом воспалении [6].

Очевидно, МПО составляет основной компонент внеклеточных пероксидаз (ПО), обнаруженных в биологических секретах [1]. Кроме МПО в назальном секрете присутствуют эозинофильная пероксидаза и продукты перекисного окисления бактериальных клеток.

Учитывая вышеизложенное, целью исследования явилось определение ПО в назальном секрете больных персистирующим аллергическим ринитом (ПАР), интермиттирующим аллергическим ринитом (ИАР) и инфекционным ринитом (ИР).

Материалы и методы

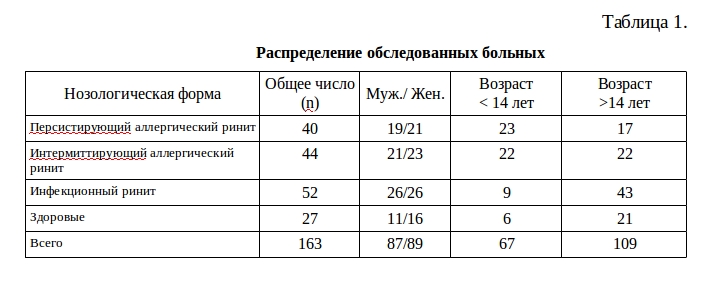

Пациенты. Были обследованы 163 пациента в возрасте от 1 до 60 лет (средний возраст — 21,9±1,5 года). Все пациенты были разделены на 4 группы. Нозологическая форма была представлена: ПАР, ИАР, ИР и контрольная группа практически здоровых.

Диагноз и степень тяжести заболевания устанавливали на основании:

- данных анамнеза,

- анкетирования [5],

- скарификационных кожных проб,

- риноцитограммы,

- микробиологического анализа назального секрета,

- рентгенографии околоносовых пазух носа,

- риноскопии, учитывая общепринятые стандарты диагностики [2].

Забор назального секрета проводили абсорбционным методом [7]. Пинцетом в средний носовой ход каждой половины полости носа помещали по ватному шарику на 15 мин. Пинцетом выжимали волокно в 2,7% растворе динатриевой соли этилендиаминотетрауксусной кислоты (ЭДТА), (pH=7,4), извлекали и прикрепляли к верхней части внутри пробирки. Пробирки центрифугировали при 1000 g в течение 20 мин для осаждения целых эритроцитов, лейкоцитов, слизи и корок. Раствор назального секрета измеряли относительно прибавки к раствору ЭДТА.

Определение внеклеточных пероксидаз в назальном секрете. Концентрацию ПО определяли в разведениях надосадочной жидкости 1:1, 1:10, 1:20. Реакцию ПО в исследуемых образцах проводили при добавлении хромогена тетраметилбензидина (ТМБ) [4]. Инкубацию исследуемых образцов с ТМБ проводили в течение 10 минут при температуре 18-25°С. При появлении в лунках синего цвета оценивали результат цветной реакции на спектрофотометре Stap Fax 2200. Реакцию останавливали добавлением серной кислоты, оптическую плотность раствора измеряли при длине волны 492 нм. В качестве отрицательного контроля использовали 2,7% раствор динатриевой соли ЭДТА. Для построения калибровочной кривой использовали разведения пероксидазы хрена, отработанные опытным путем. Количество ПО определяли с помощью линейного калибровочного графика с учетом объема абсорбированного назального секрета и разведений надосадочной жидкости.

Кожные пробы. Для выявления сенсибилизации к причинным аллергенам было использовано тестирование методом прик-теста с растворами коммерческих аллергенов, содержащие 10 тыс. единиц белкового азота (PNU) в 1 мл. Постановку тестов проводили на сгибательной поверхности предплечья. Учитывали размер волдыря не менее 5 мм спустя 20 минут. В качестве положительного контроля использовали раствор гистамина, в качестве отрицательного — разводящую жидкость.

Риноцитограмма. Назальный секрет собирали из обеих половин носа на предметное стекло. Препарат окрашивали раздельным методом красителями эозином и азуром. Подсчитывали не менее 200 клеточных элементов и определяли процентное содержание нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов, эпителиальных клеток, наличие гранул.

Микробиологическое исследование. Для оценки микрофлоры верхних дыхательных путей проводили бактериологическое исследование мазков со слизистой оболочки полости носа и зева с посевом материала на кровяной, шоколадный агар, среду Сабуро. Засеянные чашки с кровяным и шоколадным агаром инкубировали при температуре 37°С в течение 24 часов в атмосфере с повышенным содержанием CO2 и в анаэробных условиях. Посевы на чашках с плотной средой Сабуро выдерживали при температуре 25°С до 5 суток. После просмотра чашек выделяли чистую культуру микроорганизмов и проводили идентификацию отобранных колоний по общепринятой методике.

Статистическую обработку количественных данных проводили с помощью статистических формул программы Microsoft® Excel 2002 (10.2705.2635) с использованием параметрических и непараметрических статистических величин.

Результаты

Определение ПО в назальном секрете было проведено 163 пациентам с хроническими ринитами. Распределение пациентов по нозологической форме представлено в таблице 1.

Как видно, среди обследованных пациентов преобладали больные с аллергическим ринитом (84/51,5%). Разделение пациентов на группы с ПАР и ИАР использовали для учета острого и хронического аллергического воспаления. То есть, забор назального секрета у больных поллинозом проводили в период весеннего или летнего обострения. У больных ПАР обследование проходило на фоне обычного хронического течения заболевания. Однородность пациентов, распределенных по нозологической форме, равномерное распределение пациентов по полу и возрасту соответствует понятию репрезентативности, что в последующем позволило сравнивать эти группы.

Друзья! Своевременное и правильное лечение обеспечит вам скорейшее выздоровление!

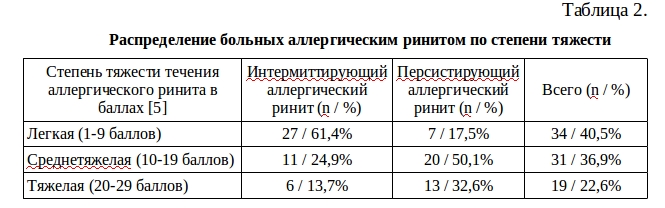

Аллергический ринит (и персистирующий, интермиттирующий) оценивали по степени тяжести в баллах. (Табл. 2).

Очевидно, что у пациентов ИАР заболевание протекало значительно легче, и в 61,4% случаев зафиксировано как легкое, против 17,5% – у пациентов с ПАР. В связи с этим, последующее исследование уровня ПО в назальном секрете проводили в зависимости от степени тяжести течения общего числа больных, страдающих ПАР и ИАР.

При кожном тестировании было показано, что пациенты с ПАР в 77,5% случаев были сенсибилизированы преимущественно к клещам домашней пыли, а у 37,5% больных выявлена сенсибилизация к эпидермальным аллергенам. Для пациентов с поллинозом была характерна гиперчувствительность к пыльце березы (56,8%) и злаковых трав (31,8%).

Результаты риноцитограммы характеризовались наличием эозинофилии у больных аллергическим ринитом, и нейтрофилии у пациентов с ИР. Для оценки клеточного состава назального секрета использовали коэффициент соотношения процентного содержания эозинофилов к процентному содержанию нейтрофилов. Для аллергического воспаления полости носа этот коэффициент превышал 0,1. Для больных ИР была не характерна эозинофильная инфильтрация (коэффициент=0).

52 пациента с синуситами были обследованы в фазе острого инфекционного воспаления. Все они жаловались на гнойное отделяемое из полости носа. У большинства пациентов диагноз синусит был подтвержден рентгенологически.

Микробиологичнское исследование мазка из назальной полости выявило обильный рост S.aureus у 73,8%, C.pseudodiphtericum — у 34,5% и S.epidermidis у 33,3% больных аллергическим ринитом. У больных синуситами инфекция была обусловлена S.aureus (51,9%), S.pneumoniae (48,1%), C.pseudotuberculosis (32,7%), Pseudomonas aeroginosa (11,5%).

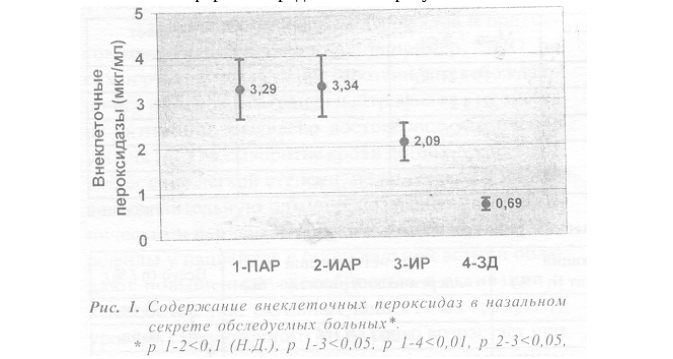

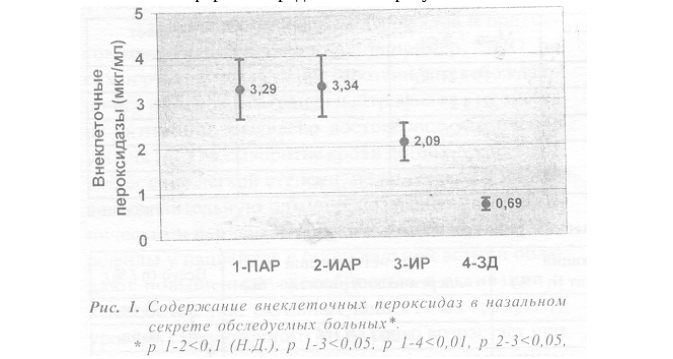

Сравнительный анализ уровня ПО у пациентов с различными нозологическими формами представлен на рисунке 1.

Очевидно, что средние значения ПО во всех обследованных группах достоверно выше, чем у здоровых доноров (p

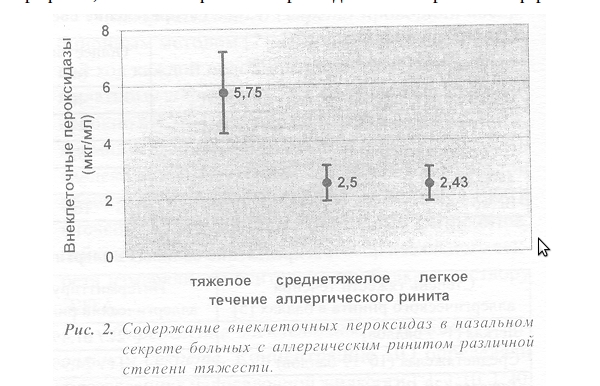

Далее оценивали зависимость уровня ПО назального секрета от степени тяжести течения аллергического ринита (Рис. 2).

Как видно, у пациентов с тяжелым течением АР уровень ПО превышает эти значения у больных с легким и среднетяжелым в 2 раза (p

Распределение значений уровня ПО в зависимости от возраста не выявило никаких закономерностей ни для больных ИР, ни для пациентов с аллергическим ринитом. Во всех возрастных группах получали как низкие, так и высокие значения ПО (r=-0,24). Аналогично не было найдено зависимости уровня ПО от клеточного состава назального секрета (r=-0,08).

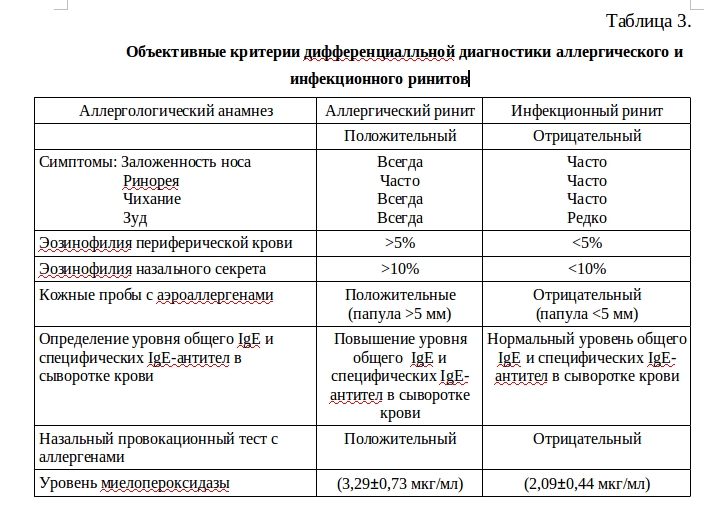

Полученные данные позволяют использовать значения уровня ПО в качестве одного из объективных критериев для дифференциальной диагностики аллергического и инфекционного ринитов (Табл. 3).

Обсуждение

Для ПАР характерно хроническое воспаление слизистой оболочки полости носа, которое отличают черты и аллергического, и инфекционного процесса. Особенности острого аллергического воспаления можно наблюдать у больных поллинозом, когда за короткий промежуток времени развивается отечность и ринорея. На фоне гиперчувствительности слизистых оболочек происходит нарушение мукозального иммунитета, что влечет присоединение персистирующей инфекции. При инфекционном рините генез воспаления принципиально отличается. Хронические рецидивирующие синуситы протекают чаще всего на фоне первичного снижения параметров локального иммунитета.

МПО — протеин, высвобождающийся из гранул активированных нейтрофилов, появляется при любом инфекционном стимуле. Проведенное исследование отражает характерный для ринита любой природы факт: уровень ПО (включая МПО) повышается более чем в 2 раза, по сравнению с таковым у здоровых доноров.

Сравнительный анализ уровня ПО в назальном секрете у больных ПАР и ИР показал достоверные различия. У большинства пациентов с ПАР был выявлен обильный рост S.aureus. Является ли продукция МПО реакцией на антигены S.aureus, какова доля ПО бактериальных клеток, вопросы дискутабельные.

Для назначения адекватной терапии ринитов необходима диагностика с определением маркеров, характеризующих качество воспаления. Проведенное исследование позволяет предложить определение уровня ПО в назальном секрете в качестве объективного критерия воспаления при ринитах.

ЛИТЕРАТУРА

- Азнабаева Л.Ф. Провоспалительные цитокины в иммунопатогенезе и лечении хронических гнойных риносинуситов: Автореф. дисс. …докт. мед. наук / Л.Ф.Азнабаева. – Спб, 2002.- 24 с.

- Диагностика и лечение аллергического ринита, и его влияние на астму. Руководство для врачей. Материалы отчета ARIA EAACI в сотрудничестве с ВОЗ. -М., 2001.- 24 с.

- Особенности микрофлоры слизистых оболочек верхних дыхательных путей при аллергическом рините / М.А. Мокроносова, Э.Е. Романенко, А.П. Батуро и др. // Росс. Оторинолар. – 2003. – №5(2). – С. 134-138.

- Фримель Г. Иммунологические методы / Г. Фримель. – М.: Медицина, 1987. – 472 с.

- Annesi-Maesano I. The Score for Allergic Rhinitis (SFRA): a simple and valid assessment method in population studies / I.Annesi-Maesano, A.Didier, M.Klossek // Allergy. – 2002. – Vol.57. – P.107-114

- Assessment of serum myeloperoxidase in children with bronchial asthma / E. Tauber, Y.Herouy, M.Goetz et al. //Allergy. – 1999. -Vol.54. – P.177-182

- Bachert C. Staphylococcus aureus enterotoxins: a key in airway disease? / C. Bachert, P. Gevaert, P. van Cauwenberg // Allergy. – 2002. – Vol.57. – P. 480-487

- Klimek L. Norm values for eosinophil cationic protein in nasal secretions: influence of specimen collection / L. Klimek, G. Rasp // Clin. Exp. Allergy. – 1999. – Vol.29. – P. 367-374.

- Linden A. Neutrophilic airway inflammation and IL-17 / A. Linden, M. Adachi // Allergy. – 2002. – Vol.57. – P. 769-775

Источник